Lors de l’été 2016, les images de burkini se sont multipliées dans l’espace public [1]. Dans le contexte anxiogène des attentats djihadistes, elles ont alimenté le débat sur la place de l’islam dans l’espace public en France. Venant s’ajouter aux images de femmes voilées qui circulent dans nos imaginaires depuis les années 1990, mais aussi à tout un stock d’images héritées de la colonisation, les représentations iconographiques de femmes se baignant en burkini stimulent encore davantage le regard sur les « Arabes » en France. S’interroger sur ces surgissements médiatiques semble plus que jamais nécessaire pour comprendre la formation des stéréotypes. Il s’agit de retracer les jeux d’images complexes qui se sont développés autour de cet « autre » en France. L’« Arabe », qui ne correspond à aucune réalité tangible, pas plus sur le plan géographique que politique, sociologique ou culturel, est pourtant bien reconnu par une opinion publique tourmentée par cette catégorie particulière. Bien entendu, d’autres catégories de « migrants » peuvent entrer dans cette analyse mais il n’en reste pas moins que, de l’indigène au djihadiste en passant par le « Nord-Africain », le « Maghrébin » ou le « Beur », « l’Arabe » alimente en priorité l’iconographie sur l’altérité dans la France du XXe siècle.

Entre 2012 et 2016, financé par l’Agence Nationale de la Recherche, le programme EcrIn [2], projet de recherche en sciences humaines politiques et sociales, a exploré, dans une perspective historique et pluridisciplinaire, les inégalités médiatiques à l’égard des « Arabes » depuis la fin de la guerre d’Algérie. Différentes études ont pu constater le retard de la recherche française sur le thème des inégalités dans les représentations iconographiques, télévisuelles et cinématographiques. La récurrence de la figure de l’« Arabe », inscrite dans le temps long, a été promue par la montée médiatique de la « question de l’immigration » dont l’année 1983 constitue un tournant [3], concomitante de l’émergence d’une culture de l’image et de l’écran. Les chercheurs du programme EcrIn ont interrogé la capacité du corps social à prendre acte, à travers sa production médiatique, de la présence d’une altérité souvent perçue comme marginale voire ennemie. Dans une société de l’image, les inégalités révélées par les dispositifs iconiques prennent un caractère décisif et les discriminations dont elles émanent ont été régulièrement placées au cœur du débat citoyen mais aussi institutionnel. Une série de rapports émanant des pouvoirs publics ou de la société civile l’attestent depuis 1999, lorsque le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) reçoit le collectif « Égalité » ayant porté plainte contre le gouvernement français pour racisme, arguant que les « minorités visibles » ne sont pas assez représentées à la télévision. En conséquence, une crispation autour de la question de la diversité dans les médias s’est cristallisée : un colloque de 2004 à l’institut du Monde Arabe a pu parler d’« Ecrans pâles » [4].

Dans une approche diachronique à partir de la Guerre d’Algérie, les images rendent compte d’un flux migratoire sans précédent venu de l’autre côté de la Méditerranée mettant à l’épreuve le modèle républicain français à travers des formes de stigmatisation dont les « Maghrébins » sont les principales victimes. Discriminée au sens de « distinguée » dans la vie quotidienne [5], cette population, à l’origine « indigène » puis « immigrée », aujourd’hui souvent française, l’est aussi à travers les images. L’ouvrage La France arabo-orientale [6] en donne la preuve sur un temps très long remontant à l’Antiquité.

Longtemps après les analyses fondatrices de Roland Barthes [7] ou de Jacques Rancière [8], l’iconographie suscite, depuis le début des années deux mille, un intérêt accru chez les historiens [9] dans le contexte du développement de l’histoire culturelle [10]. Non plus seulement illustrative, celle-ci devient un objet d’étude en soi [11]. En matière d’immigration, l’image apparaît souvent comme un défi difficile à relever pour l’historien : assez rares dans les fonds d’archives publiques, elles sont souvent dispersées et mal renseignées dans les fonds privés. Légendes absentes, indications erronées ou incomplètes, contexte difficile à restituer : les images peuvent être trompeuses dans la mesure où on ne dispose pas d’informations suffisantes quant à leur fabrication. D’autant que toute image est le résultat d’un choix au niveau de l’agencement, du cadrage : elle est le résultat d’une mise en scène plus ou moins élaborée par un ou des auteurs plus ou moins connus [12]. Ainsi, points de vue et intentions ne sont pas forcément identiques concernant les images sur les migrants. Autre écueil : difficile de connaître et donc d’analyser l’impact réel d’une image. Plus globalement comme pour d’autres outils, la réception d’une image reste difficilement saisissable en dépit de l’existence d’image dites « culte » parfois appelées « icônes » bien ancrées dans les esprits car répétées et dupliquées à l’envie.

En matière de support, c’est la diversité qui prévaut lorsque l’on s’inscrit dans le XXe siècle. En premier lieu se trouve la source photographique qui se décline en plusieurs types : photographie publique ou privée, professionnelle ou amateur, photojournalisme, photographie policière, d’identité, mais aussi la photographie comme œuvre d’art. De son côté, l’affiche représente une riche iconographie en matière d’immigration : elle peut être politique, publicitaire ou artistique. Par ailleurs, la caricature, la bande dessinée, le roman photo, le dessin mais aussi la peinture et les œuvres d’art complètent cet ensemble. A chaque support ses interrogations : quels usages ? Quelle diffusion ? Quelle duplication ou réutilisations dans le temps ? Entre unité, série, collection, l’iconographie s’inscrit dans de multiples enjeux : de l’image reconnue jusqu’à la mythification à celle que personne n’a jamais vue, enfouie au fond d’un grenier ou d’une boîte, la différence est grande. Des caricatures célèbres au petit dessin retrouvé au détour d’un album de famille, de l’affiche culte d’une époque à celle jamais sortie de l’atelier de son concepteur, là aussi l’écart est grand. En outre, se posent des questions d’interprétation : le sens des images peut être multiple, parfois ambigu voire contradictoire en particulier dans le domaine des relations interculturelles, entre bienveillance et rejet.

Le choix de la temporalité des Trente Glorieuse n’est pas strict : pour comprendre la diffusion et la circulation des images dans cette période décisive pour l’apport de l’immigration en France, il faudra intégrer la riche iconographie coloniale en amont mais aussi laisser entrevoir le net renouvellement des images qui suivra à partir des années quatre-vingt.

Trame coloniale

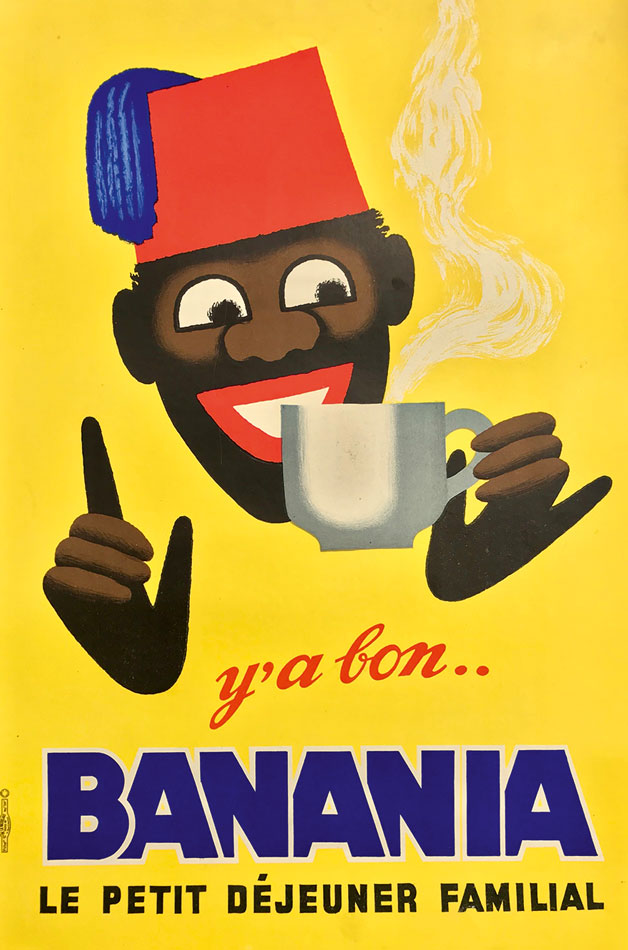

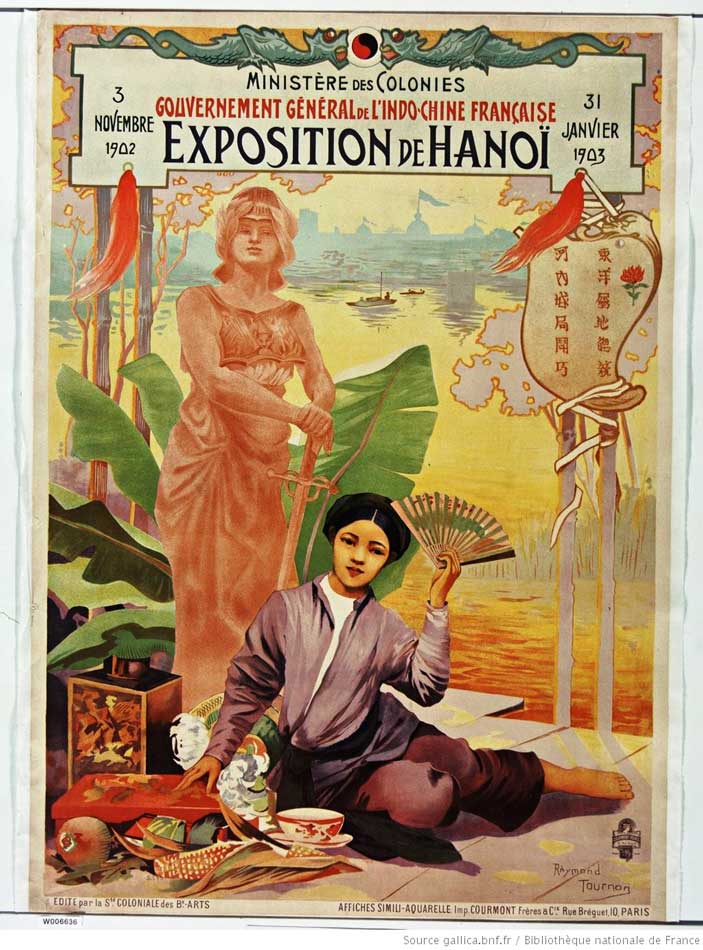

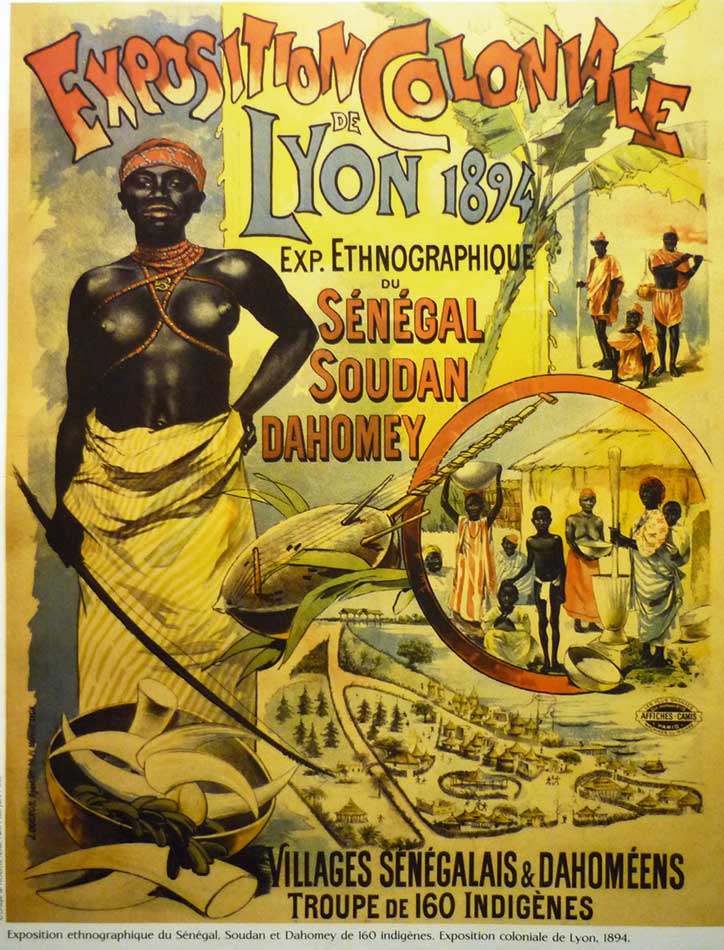

Deux niveaux peuvent être distingués : ce qu’apporte l’iconographie au moment où l’image est publiée et ce qu’apporte l’iconographie à l’historien qui s’en empare après coup. Par exemple, tout un stock d’images héritées de la colonisation a irrigué les imaginaires de l’après Guerre d’Algérie. L’Association pour la Connaissance de l’Histoire de l’Afrique Contemporaine (ACHAC), créée en 1990, a constamment œuvré pour mettre en réflexion les images coloniales ainsi que celle des immigrations. En 1993, un premier grand ouvrage, Images et Colonies a donné le ton [13]. L’ouvrage révèle que jusqu’à la Grande Guerre, trois caractéristiques dominent la mise en image du monde colonial. D’abord, l’exaltation de la conquête : soucieuse de mobiliser une opinion indifférente à l’aventure coloniale, l’imagerie s’applique à valoriser l’armée française qui soumet des « hordes » d’indigènes tantôt veules (les Noirs) tantôt vaillants mais fourbes et toujours cruels (les Arabes). Les scènes de bataille d’une rare violence permettent de valoriser – notamment dans les manuels scolaires – les portraits d’explorateurs triomphants, qu’ils soient anonymes ou illustres comme Bugeaud, Savorgnan de Brazza ou Galliéni. Le second trait est l’exotisme qui, dans un jeu contradictoire d’attirance et de répulsion, se nourrit d’érotisme et de violence. Derrière le mystère des terres coloniales, les images donnent à voir les indigènes dans leur férocité supposée : coupeurs de têtes, scènes d’anthropophagie, fantasias sont le lot commun des représentations. En même temps, ces espaces coloniaux ressemblent paradoxalement à une sorte d’Eden qui magnifie, notamment à travers la peinture ou les affiches touristiques [14], la sensualité et le pittoresque des peuplades primitives qui vivent préservées de toute modernité destructrice. Enfin, les images vantent la mission civilisatrice et humanitaire d’une France qui œuvre à canaliser la barbarie des indigènes afin de les tirer vers le « génie de la civilisation » par le biais de l’éducation, la religion et l’hygiène.

Les nombreuses images d’indigènes parqués dans les « zoos humains » ou se produisant sur les scènes des cabarets, « caf conc’ » ou music-hall peuplent les esprits du dernier quart du XIXe siècle [15] : loin des images résultant des enquêtes de terrain des premiers géographes restées confidentielles [16], un monde irréel, essentiellement fait de paysages colorés et d’effluves érotiques construites par et pour les hommes et visant à édifier une altérité sensuelle [17]. La mise en scène du corps de la femme orientale dans une perspective érotique date de l’école orientaliste et se développe tout au long du XIXe siècle [18]. Elle s’inspire des contes populaires arabes des Mille et une nuits qui propose une initiation à l’Orient par les femmes. Christelle Taraud a bien montré l’acuité de ce regard à travers la photographie coloniale [19] ou les cartes postales notamment entre 1885 et 1930 [20]. On retrouve largement ces thèmes dans la peinture orientaliste. Les tableaux d’Eugène Delacroix, de Théodore Chassériau ou d’Eugène Fromentin par exemple montrent combien la sensualité de l’Orient est une fabrication qui stimule les imaginaires [21].

L’introduction de la photographie permet une massification des images de femmes orientales essentiellement maghrébines et tout un chacun pouvait avoir son harem sagement rangé dans un classeur. Les thèmes repris par la photographie rejoignent ceux de la peinture afin de peupler un Orient rêvé de femmes faciles dont le corps est prompt à s’offrir [22]. Loin de toute réalité, ces images sont complétées par des portraits-types d’hommes « arabes » et plus largement d’indigènes circulant dans un contexte qui fait de « l’inégalité des races » une incontestable donnée scientifique. Sous formes d’affichettes ou de cartes postales qui se diffusent en grand nombre, ces images vont structurer durablement tout un état d’esprit dont les répercussions sont encore visibles à la fin du XXe siècle.

De son côté, la presse illustrée nourrit également la perception de l’indigène : que ce soit L’illustration [23] ou le supplément hebdomadaire illustré du Petit Journal [24] à partir du dernier quart du XIXe siècle, de véritables mythographies se sont constituées à partir d’un récit pictural [25]. Mais, au cours du XXe siècle, les images se raréfient au fur et à mesure que la colonisation devient un enjeu conflictuel et que les indigènes venus du Maghreb se déplacent dans l’Hexagone pour travailler. Le paradigme change. Si les images coloniales continuent à se diffuser, notamment sous forme d’affiches, de cartes postales ou de photographies encore pendant l’exposition coloniale de 1931 [26], elles ont tendance à se figer et à tomber dans une certaine obsolescence.

Photographie humaniste

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs séries d’images font état de la présence de migrants venus du Maghreb dans la veine humaniste et sociale [27]. Plusieurs photographes professionnels brossant le portrait de la France de l’après-guerre et sensibles aux problèmes de la pauvreté rencontrent les immigrés. Ainsi, le Hongrois Paul Almasy [28] s’intéresse à la vie des « Nord-Africains » de Paris en 1950. Adoptant une approche sociologique, il photographie notamment la vie industrielle du début des Trente Glorieuses, n’oubliant pas de mettre en scène les ouvriers et en particulier les indigènes dans leur vie au quotidien.

Aux scènes d’alphabétisation, régulièrement présentées, s’ajoutent des images de la vie quotidienne, notamment dans les cafés. Même approche pour le photojournaliste Pierre Boulat [29] qui, pour le compte de l’agence Cosmos, propose une vingtaine d’images de « Nord-Africains » de Paris et sa banlieue dans les années cinquante. C’est le bidonville de Nanterre ou celui de Gennevilliers qui retiennent son attention avec des scènes du quotidien dans un univers de baraques, de boue et d’immondices. La vie des hommes au café, comme celui qui se situe rue Maître Albert, ressort de plusieurs clichés : quelques portraits d’anonymes dans leurs gestes simples, croisés au hasard. Mais ces images informent également sur le contrôle policier voire la répression qui se développe à l’encontre de ces populations dans le contexte des premières années de la Guerre d’Algérie. Almasy et Boulat sont rejoints par Robert Doisneau, le plus populaire de la génération des photographes humanistes, qui ayant parcouru principalement Paris et sa banlieue livrant des portraits en noir et blanc assez complets de son époque, n’a pas oublié les « Arabes » même si leur présence est furtive. Doisneau, conscient de ne pas les avoir suffisamment photographiés, émet des regrets lorsqu’il rédige ses mémoires : « En réalité, j’ai cédé à la facilité. Manque de conviction, manque de volonté car il m’en aurait fallu de la volonté pour forcer les barrages derrière lesquels on camoufle les conditions de vie des travailleurs immigrés » [30].

Gérald Bloncourt, peintre et photographe haïtien né en 1926 et installé à Paris, photographie lui aussi les bidonvilles : en particulier le site de Champigny-sur-Marne qu’il découvre en 1964, majoritairement peuplé de Portugais. Très vite accepté par les habitants grâce à ses liens étroits avec la CGT, Gérald Bloncourt noue une relation de confiance avec plusieurs familles. A tel point qu’il se rend à plusieurs reprises au Portugal jusqu’à multiplier les allers-retours entre Porto, Lisbonne, Hendaye et la région parisienne. Tantôt sur les chantiers, tantôt dans les usines, il accompagne des migrants accomplissant « O salto » c’est à dire le franchissement des Pyrénées et l’arrivée à pied, clandestinement, en France. Bloncourt photographie leur calvaire mais aussi leurs espérances [31]. Parfois, mais avec plus de moyens financiers, le voyage se fait en train : Lisbonne-Hendaye-Paris et l’arrivée à Paris en gare d’Austerlitz [32]. D’autres séries de clichés réalisées en France entre 1954 et 1974 peignent les conditions de vie non seulement dans le bidonville de Champigny mais aussi dans le camp de Noisy-le-Grand fréquenté par l’abbé Pierre ainsi que certains îlots de pauvreté à Paris et Aubervilliers. A côté des Portugais, Gérald Bloncourt côtoie aussi des migrants algériens, tunisiens et marocains qu’il photographie également. Avant de proposer des reportages photographiques sur les journées de mai et juin 1968, Claude Dityvon (1937-2008) spécialiste de clichés en noir et blanc, a lui aussi photographié les bidonvilles : sa carrière commence par une immersion à la Courneuve en 1967 avec son objectif en bandoulière.

A la même période, même si elle n’est pas photographe de métier, la sociologue militante Monique Hervo, née en 1929, partage la vie des habitants majoritairement algériens du bidonville de la Folie à Nanterre entre 1955 et 1971. Elle a livré de nombreuses études sur cette expérience, ayant accumulé une riche matière au sein de laquelle se trouvent des photographies personnelles qu’elle a réalisées sur place avec ses propres moyens rudimentaires [33]. Le statut de ces images dont l’usage n’est pas esthétique mais plutôt scientifique est différent de celui des photographes professionnels ou des photojournalistes.

Malgré l’existence de ces quelques images enregistrées par des professionnels engagés aux côtés des combats sociaux et politiques des travailleurs immigrés, le regard sur les populations venues du Maghreb reste très distancié : arrivant de manière massive dans le but de trouver un emploi, les « Arabes » n’ont guère les moyens de sortir de ce schéma du moins pendant les premières années de la Guerre d’Algérie. Dès lors, dans le contexte d’un conflit qui ne dit pas son nom [34], l’iconographie reste plutôt discrète sur un sujet qui intéresse peu le grand public. L’exposition Vie d’exil des Algériens en France pendant la Guerre d’Algérie, présentée en 2012-13 au Musée d’Histoire de l’Immigration de Paris, a révélé un imaginaire limité à deux dimensions : la vie quotidienne dans les bidonvilles et la répression des fauteurs de trouble animés par un idéal indépendantiste [35]. Ce double aspect a contribué à alimenter un discours sur l’altérité profonde de ces populations vivant en marge de la société, installées provisoirement dans l’Hexagone, attirées par le gain qu’elles pourraient réaliser par le dur labeur avant de rentrer « au pays ».

Les photographies des artistes et reporters humanistes proposent au grand public une découverte des travailleurs immigrés. Mais un autre discours pointe avec ces images : celui du racisme à l’encontre de populations jugées inassimilables par de nombreux experts comme Georges Mauco ou Alfred Sauvy et par une grande partie de l’opinion. Ainsi, apparemment animés par des formes de violences ataviques, les « Arabes » semblent dangereux aux yeux du plus grand nombre. Des images de violence ou les portraits serrés de délinquants nord-africains aux mines patibulaires, auteurs de règlements de compte crapuleux sont proposées aux lecteurs de journaux comme L’Aurore ou Le Parisien Libéré dans la rubrique des faits divers. Accompagnant cette iconographie de la menace de laquelle quasiment aucune dimension religieuse ne ressort, tout un discours se développe sur la nécessité de contenir cette population par une surveillance et une répression sans faille.

Elie Kagan photographe du 17 octobre 1961

Longtemps délaissées et oubliées, les images choquantes des massacres du 17 octobre 1961 fixent cette réalité de la répression des « Arabes ». Lorsque, en pleine tension liée à la Guerre d’Algérie en métropole durant les premiers mois de 1961, le préfet de police de Paris, Maurice Papon, décide d’instaurer un couvre-feu pour les Algériens le soir, cette décision est contestée par le Front de Libération Nationale algérien. Les militants décident d’agir en demandant aux travailleurs algériens des bidonvilles de la région parisienne d’investir les Grands Boulevards pour y manifester pacifiquement leur mécontentement et soutenir la cause de l’indépendance algérienne [36].

La violence qui s’en suit est attestée par les clichés d’Elie Kagan (1928-99) photographe parisien d’origine juive polonaise, l’un des rares à avoir eu la perspicacité mais aussi le courage de rendre compte par l’image de cette nuit d’horreur. Militant en faveur de l’indépendance algérienne, proche du Mouvement Contre la Racisme l’Antisémitisme et pour la Paix (MRAP), Elie Kagan est âgé de 33 ans en 1961 [37]. Averti des lieux de la manifestation par ses réseaux proches du FLN, il se trouve précisément sur le boulevard Bonne Nouvelle lorsque la situation dégénère en début de soirée.

Elie Kagan enfourche alors sa Vespa et se dirige vers la place de la Concorde : des Algériens sont plaqués contre les murs par des policiers armés de mitraillettes. Gagné par la peur de prendre des photos, de se faire tabasser et voir sa pellicule confisquée, il range son scooter et décide de descendre dans la station de métro Concorde. Sur le quai, des dizaines d’Algériens sont là, rassemblés par la police, mains en l’air. C’est alors qu’il décide de prendre furtivement sa première photographie avant de monter à bord de la rame jusqu’à la station suivante et de revenir vers Concorde par la rame inverse et de prendre encore trois photographies sans avoir été repéré. Puis il parvient à prendre des images d’Algériens que l’on fait monter dans les bus réquisitionnés de la RATP avant de se débarrasser au bon moment de sa pellicule quelques minutes avant d’être interpellé par la police. Après la fouille, il parvient à récupérer ses photos, enfourche sa Vespa en direction de Nanterre où – a-t-il entendu dire - des coups de feu ont été tirés. Arrivé sur place, effectivement, il y voit des morts et des blessés. Malgré le danger, Kagan sort son appareil et son flash : curieusement et malgré leurs invectives, les policiers le laissent faire.

Les images d’Elie Kagan seront oubliées dans le contexte de la chape de silence qui a recouvert cette nuit de massacre avec un rapport officiel faisant état de seulement deux victimes alors qu’il faut en compter plusieurs dizaines voire plusieurs centaines sans que nous ne sachions aujourd’hui quel en est le nombre exact. Avec la redécouverte de l’événement à la fin des années 80 et au début des années 90, les photographies de Kagan ressurgissent et sonnent comme une preuve. L’une d’entre elles est placée sur la couverture de l’ouvrage révélateur de Jean-Luc Einaudi, La Bataille de Paris édité en 1991 [38]. Ces clichés, conservés aujourd’hui à la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) [39], sont ceux de la violence et de la répression au cœur de Paris dans une guerre d’Algérie dont l’issue semble de plus en plus inéluctable. Ils s’inscrivent dans la continuité des images que l’on pouvait appréhender sous d’autres formes pendant la conquête coloniale.

D’autres images du 17 octobre 1961 ont existé : l’une d’entre elles, devenue célèbre dans le contexte de la commémoration de l’événement, est une photographie d’un mur des quais de Seine sur lequel on peut lire un énorme graffiti « ici on noie les Algériens ». Cette phrase est celle qui figure sur la plaque commémorative inaugurée le 17 octobre 2001 par le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Vincent Lemire et Yann Potin ont étudié avec précision le parcours chaotique de cette image prise dans des enjeux mémoriels [40].

La valise et le travail

A l’issue de la Guerre d’Algérie, les représentations iconographiques de « l’Arabe » se modifient. Celui-ci devient un « travailleur immigré » à part entière et, si l’univers est encore pour quelques années celui des bidonvilles, une autre typologie visuelle se met en place. Les images mettent en avant l’arrivée en France : le bateau sur le port de Marseille. Cette image de débarquement fait irruption dès les années cinquante dans le paysage audiovisuel français à travers les photographies de presse, les caricatures, dessins mais aussi les reportages télévisés. Elle se compliquera par l’arrivée d’autres populations venues de l’autre côté de la Méditerranée : « Pieds-noirs » et « Harkis » [41].

Sur le plan symbolique, il s’agit d’un moment essentiel du mécanisme d’immigration : celui de l’arrivée, contrôlée par les pouvoirs publics en vue d’un accueil provisoire dans le monde du travail. Ces images accompagnent la politique d’immigration menée par la France en lien avec l’Office National Algérien de la Main-d’œuvre (ONAMO) [42] qui consiste à accueillir et contrôler un flux venu du Maghreb et qui n’a jamais été aussi intense qu’entre 1962 et 1965. Corollaire de l’image du travailleur, celle de la valise ou du bagage devient familière. « L’Arabe » en est régulièrement affublé dans les images, notamment les caricatures ou dessins comme ceux de Jean Plantu dans Le Monde [43], de Cabu dans Charlie-Hebdo [44] ou de Slimane Zeghidour alias Saladin dans Les Migrations de Djeha au cours des années soixante-dix [45]. Il s’agit, à travers cet objet, de jouer sur la force du hors-champ : la figure de l’Autre en mouvement, du « migrant » au sens de sa mobilité et donc de sa « non-installation ». Cette image correspond à une pièce de l’écrivain algérien Kateb Yacine, Mohamed prends ta valise créée en 1971. Plus tard, l’image des « sacs François Mitterrand » représentera le retour périodique au pays, évoqué par l’artiste Thomas Mailaender qui a travaillé comme ingénieur à la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée à Marseille. Cette fonction lui a inspiré une série de photographies réalisées pendant l’été 2004 : les « voitures-cathédrales » partant au « bled » avec de multiples sacs et valises à bord [46].

Autre aspect commode pour l’iconographie : le travail. L’univers des chantiers, des usines et leurs attributs figure au premier plan du stock d’images représentant les « Arabes » au cours des années soixante-dix : marteau-piqueur, casque de chantier, bleu de travail sur les chaînes de montage. Ces images, assez répétitives, prennent place dans un imaginaire qui fait de l’immigré un sous-prolétariat dont on prend bientôt conscience qu’il est victime d’un racisme parfois violent. Plus rares sont les images de révolte mais aussi de femmes peu présentes dans une époque pendant laquelle l’immigré est figuré d’une manière presque exclusivement masculine.

Au diapason de l’imaginaire français, Marseille apparaît souvent dans l’iconographie comme le cadre de vie le plus commun des migrants. A ce titre, le photographe Jacques Windenberger sert d’aiguillon. Ce natif de Bourg-en-Bresse en 1935 a travaillé pour l’agence de presse photographique Keystone à Paris au cours des années soixante avant de devenir photojournaliste indépendant au moment où il vient s’installer dans les Bouches-du-Rhône en 1969. A partir de cette date et pour environ trois décennies, il devient le témoin privilégié et régulier de la vie quotidienne de Marseille et en particulier de la population immigrée. Son ambition est de « montrer des gens ordinaires » et de « décrire le monde réel à travers des séries de photos » [47]. Jacques Windenberger livrera un stock de plusieurs milliers d’images d’une Marseille cosmopolite au sein de laquelle l’immigration est un élément de base.

Studios pour migrants

A l’instant des « cassettes courrier », en vogue pendant les Trente Glorieuses dans les milieux immigrés, les populations vivant loin de chez elles sont amenées à se prendre en photographie pour donner des nouvelles à la famille restée au pays. Si aujourd’hui tout est facilité par la grande démocratisation des possibilités d’avoir recours à l’appareil photographique, il n’en allait pas de même jusqu’aux années quatre-vingt. Ainsi, l’envoi de photographies individuelles et/ou familiales a consisté en un rituel important pour les familles immigrées en France. Cet ensemble de productions constitue aujourd’hui des archives privées précieuses, offrant des pistes d’analyse sur des formes d’auto-représentation des migrants.

Avant les photographies amateurs effectuées dans le cercle familial, de nombreux migrants avaient recours à des studios : sans intention artistique, mais non sans qualités esthétiques, les photographes de studio travaillent la précision des poses et la qualité de l’image.

Conservées, ces images offrent aujourd’hui la possibilité de faire surgir un passé pas si lointain. Souvent sauvées in extremis de la disparition, elles possèdent une valeur historique significative dans la mesure où elles dressent à leur manière le portrait de microsociétés.

Parmi d’autres, l’histoire du studio Keussayan à Marseille peut servir d’exemple pour la période allant des années 1950 à la fin des années 1970. Assadour Keussayan, né en 1907 au sein de l’Empire Ottoman, est contraint de fuir le génocide arménien de 1915. Il arrive en France, au port de Marseille, au début des années 1920. Après une installation difficile, en 1933 il ouvre son propre studio dans la cité phocéenne. Vingt ans plus tard, fort d’un certain succès, Assadour Keussayan décidera d’installer son studio près de la porte d’Aix en 1954 sous l’appellation Studio Rex. Il initie sa fille, Germaine, qui se chargera des retouches ainsi que son fils Grégoire qui réalisera des prises de vue, des tirages et effectuera lui aussi des retouches des montages rehaussés au pastel.

Sauvées de la benne à ordures, certaines archives du studio montrent une importante collection de photos d’identité et de photos de famille, témoignage de la diversité des habitants du quartier. Une grande partie de ce fond est réalisée pendant les Trente Glorieuses et la guerre d’Algérie qui correspond à une période de grande mixité au sein du quartier de Belsunce où est implanté Keussayan. La proximité du studio avec une antenne du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans les années 1950 explique une forte production de photographies d’identité à des fins administratives. Mais ce n’est pas l’activité majeure : en général les photographies de familles sont destinées à être envoyées au pays d’origine [48]. Quelques personnes apparaissent en boubou, d’autres en djellaba. Autant de tenues qui témoignent de l’événement que constitue le moment de la « pose » photographique. Les Keussayan réalisaient des photos stylisées de couples ou de familles entières à partir de montages photographiques. Ces productions coûtaient entre 300 et 400 francs dans les années 1980, une somme élevée qui correspond au nombre d’heures passées sur le cliché. Il est à noter que la plupart des tirages ont été conservés par le studio parce que les familles ne sont pas venues les récupérer : ceux-ci ont été achetés par les Archives municipales de la ville de Marseille. Et en 2012, une exposition les présente au public à l’Espace Pouillon situé à l’entrée du campus universitaire Saint-Charles [49].

Exemplaires des images produites après-guerre dans les studios de photographie un peu partout dans le monde, les clichés du studio Rex relèvent des trésors esthétiques qui reposent principalement sur l’opposition entre les faibles moyens utilisés et les postures gestuelles fortes des « modèles » photographiés. La personne à photographier dispose d’un endroit pour s’arranger toute seule, un petit miroir à main en plus de celui qui est fixé au mur, des brosses à cheveux, des peignes. En général, les femmes viennent déjà maquillées, bien vêtues et avec leurs bijoux. A Belsunce, le studio est exigu et les accessoires peu nombreux : une table, un paravent en fer forgé, un guéridon, un bouquet artificiel, une cravate et quelques effets de lumière, guère davantage. Parfois deux portraits sont réalisés sur le même plan film. Les poses choisies traduisent une volonté, un message, une affirmation. Ainsi, sur l’une d’entre elles, un homme pose fièrement, son livret de Caisse d’épargne à la main.

Si elles sont souvent élégantes et raffinées, elles sont sans artifice, naturelles et quasi spontanées. Dans la grande majorité des cas, ces images ont été « commandées ». En gardant trace, ou en offrant à leurs proches ou leur famille une image d’eux-mêmes, ces Marseillais immigrés produisaient des supports à une mémoire partagée.

Vers de nouvelles images

Avec le début des années quatre-vingt, le stock d’images des migrants maghrébins se renouvelle en même temps qu’il se densifie. La photographie humaniste est progressivement supplantée par d’autres supports tels que l’affiche, la publicité, la bande dessinée, la caricature mais aussi la « une » de presse. Dans cette profusion d’images superposées se distinguent des scènes de rencontres interculturelles qui signifient que les temps changent : l’émergence des jeunes issus de l’immigration et de leurs aspirations modifie l’imaginaire.

La Marche pour l’égalité et contre le racisme, organisée entre septembre et décembre 1983, en est l’exemple. Outre les multiples images de rencontres dans les rues de France, l’affiche de ce mouvement est constituée par une babouche et une basket signe de crissement culturel et d’intégration. « L’Arabe » n’est plus ce travailleur pauvre qui courbe l’échine, c’est un jeune qui s’intègre en affirmant sa place dans la société française. Les images de l’accueil massif des « marcheurs » à Paris le 3 décembre 1983 et celle de la délégation reçue par le président Mitterrand à l’Élysée ont durablement marqué les esprits. Peu d’images en revanche des « pères » qui manifestent au même moment contre les plans de licenciement notamment dans le secteur de l’automobile et toujours pas d’images religieuses. L’emblème reste le keffieh palestinien.

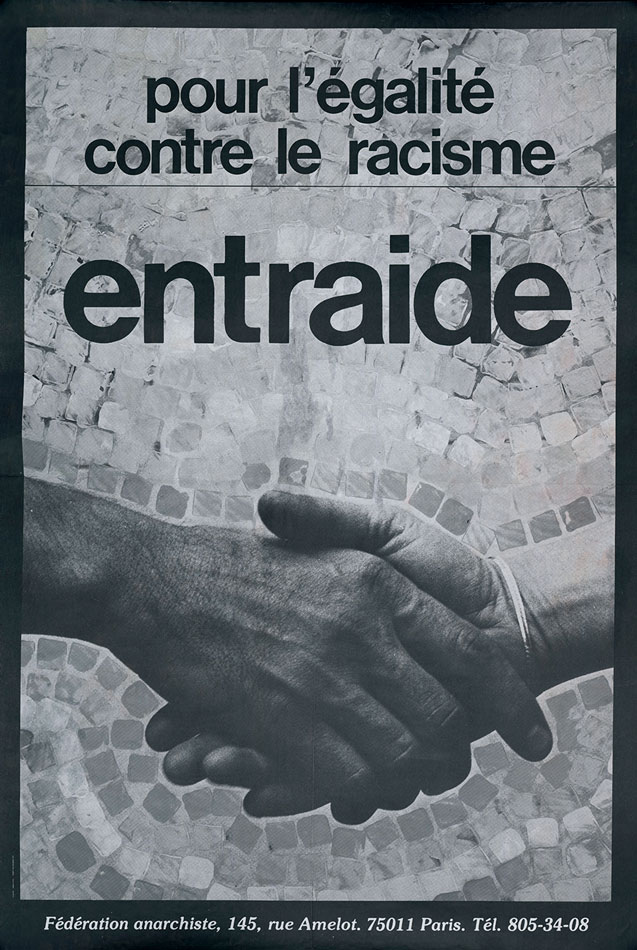

« Beur is beautiful », une certaine mode de l’interculturel se diffuse alors à travers les supports iconographiques. Quelques objets comme les pins’ valorisent la petite main jaune « Touche pas à mon pote » qui, à partir de 1984-85, inonde l’espace public au diapason des affiches pour les concerts métissés de SOS Racisme. Les publicitaires y vont de leur couplet au même moment : exemplaire, la campagne d’Oliviero Toscani pour la marque italienne de vêtements Benetton fait le tour du monde et retient l’attention à travers ses messages métissés. L’affiche de la femme noire qui allaite un bébé blanc circule largement de même que celle des deux bébés, l’un noir l’autre blanc qui se font face, goguenards, sur leur pot. Les supports de la vie culturelle comme la presse, les pochettes de disques, les affiches, tracts sont imprégnés de la thématique de l’intégration avec la présence de héros dans le cinéma, le théâtre (Smaïn, Farid Chopel) la chanson (Karim Kacel ou Rachid Taha avec Carte de séjour), la bande dessinée (Farid Boudjellal) le sport (Yannick Noah). Les affiches antiracistes stylisées sont nombreuses [50].

Toutefois, gare à l’euphorie, ces images n’empêchent pas la diffusion d’une iconographie négative signifiant « l’invasion » des immigrés venus du Maghreb : scènes de horde ou de franchissement clandestin de la frontière. Et bientôt, à l’automne 1989, une nouvelle figure de l’Arabe émerge du côté du sexe féminin : celle de la fille en tchador qui vient défier la

laïcité... [51] Cet épisode marquera un nouveau tournant décisif dans l’iconographie des « Arabes » dans la société française : nous en sommes encore tributaires près de trente ans plus tard.