Lorsque le film de Yamina Benguigui Mémoires d’immigrés, L’héritage maghrébin sort sur les écrans en 1997, la question de l’immigration est déjà bien présente dans les productions scientifiques, comme dans les médias. Pour autant, rarement un film documentaire aura autant marqué les débats sur l’immigration en France. Le film aborde la thématique migratoire sous l’angle à la fois du genre (une première partie étant consacrée aux « pères », une seconde aux « mères ») et des rapports générationnels avec une troisième partie donnant la parole aux « enfants ». Il incarne des thématiques qui travaillent la société française dans les années 1990, que ce soit à travers la question du vieillissement des travailleurs venus d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie et devenus main d’œuvre dans les usines et les mines, la succession d’émeutes dans les banlieues [1] ou la montée du Front National [2]. Revenir vingt-deux ans plus tard sur ce film nous permet de mieux en mesurer les effets et le rôle dans la construction d’une « mémoire de l’immigration » en France. Dans cette optique, cet article nous amènera non seulement à revenir sur sa réception mais aussi à en analyser les ressorts.

« Tous s’arrachent Mémoires d’immigrés… »

L’impact du documentaire de Yamina Benguigui peut tout d’abord se mesurer à la présence de la réalisatrice dans l’espace public à la fin des années 1990. Dans un entretien annexe du film (en 2007), la réalisatrice raconte avoir participé à plus de 350 débats dans le monde entier. Rappelons que le film diffusé sur Canal + en mai 1997 a circulé tout d’abord hors du circuit commercial avant d’être diffusé en salle en février 1998. Son succès est alors souligné dans un article de Libération datant du 30 mars 1998 : « A raison d’une projection tous les deux jours environ, le film a déjà enregistré des chiffres d’entrées proches des meilleures sorties de documentaires (près de 27 000 à ce jour) […] Tous s’arrachent Mémoires d’immigrés pour accompagner un débat, un colloque ou un cours et réclament la présence qui de la réalisatrice, qui d’un des « acteurs ». Dès sa conception, le film a été soutenu par les pouvoirs publics, notamment le CNC, le FAS (Fonds d’action sociale), le FAVI (Fonds audiovisuel international), le Ministère de la Culture (DAI, Direction des Affaires Internationales) et le Ministère des Affaires étrangères. Il a été plusieurs fois distingué (en 1997 le prix 7 d’or du meilleur documentaire, en 1998 le Golden Gate Award au San Francisco International Film Festival et le prix spécial du Fipa - Festival international de programmes audiovisuels). Il a été adapté en livre [3], en bande dessinée [4] et en exposition [5].

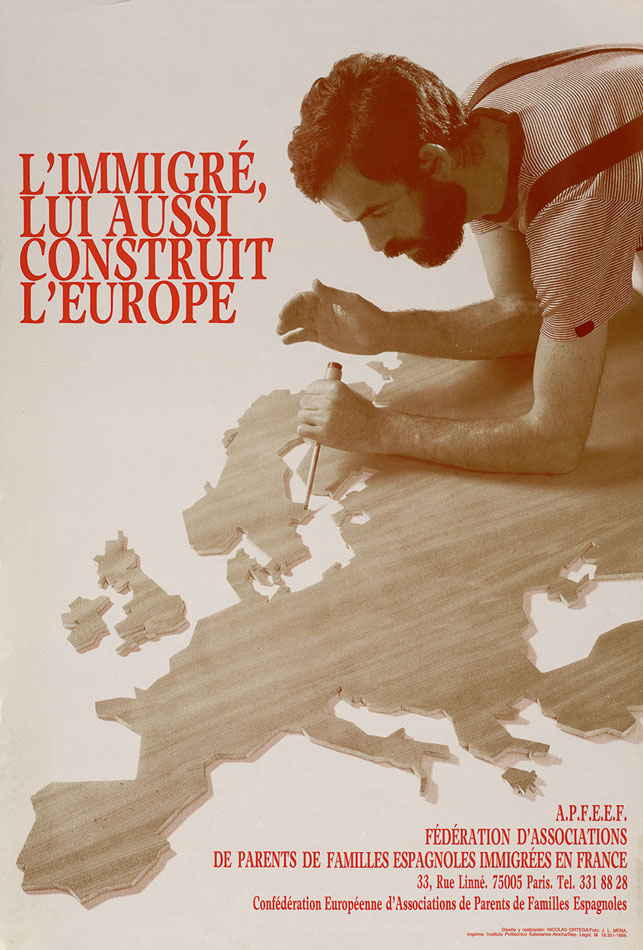

La « carrière » à plusieurs égards exceptionnelle de ce documentaire ne doit pas faire oublier qu’à l’époque de sa sortie en 1997, Yamina Benguigui est loin d’être la seule à porter dans l’espace public les mémoires des migrations. Plus de dix ans après la « marche pour l’égalité et contre le racisme », moment symbolique dans la prise en compte des conséquences de l’installation – et de la stigmatisation – des immigrés maghrébins en France, nombre d’acteurs du monde associatif, culturel ou scientifique s’intéressent aux récits des premiers arrivants, incarnés souvent par la figure du « Chibani » (Hanus 2019, Chaouite et al. 2017). Que la démarche soit portée par des personnes qui ont connu un parcours migratoire, leurs descendants ou que des adhérents à la cause, (les « initiés » pour reprendre la terminologie d’Hélène Bertheleu, Bertheleu et al. 2014), multiplient les actions mémorielles, sous l’incitation de l’État et des collectivités territoriales, en particulier dans des secteurs d’habitat populaire où ont lieu des opérations de réhabilitation ou de démolition. Dès 1990, un projet de musée de l’immigration voit le jour ; il s’appuie sur le travail de l’association Génériques qui œuvre à constituer et diffuser des archives de l’immigration en France ainsi que sur la base des recherches menées dans les années 1980 par des historiens comme Gérard Noiriel ou Pierre Milza (Baussant et al. 2017, Blanc-Chaléard 2006). Le documentaire de Yamina Benguigui s’inscrit ainsi dans un ensemble d’initiatives visant à mettre en visibilité une histoire qui souffre du manque d’archives et repose pour une grande part sur le recueil de paroles des témoins (Chauliac et Venel 2017). Comment expliquer dès lors la place particulière qu’il y tient ?

La manière dont on évoque la réception du film nous amène à y voir avant tout le réceptacle de récits qui avaient été peu présents, voire absents dans l’espace public. Yamina Benguigui revient sur cet aspect dans l’entretien filmé de 2007 : « on s’appropriait le film dans la salle et on se racontait, on se racontait et c’était incroyable… un autre film pouvait exister. J’ai vu des mères venir avec leurs enfants, se lever, lever la main, prendre la parole et ne pas poser de question… et elles racontaient leur histoire devant 500 personnes ». A partir de courriers de spectateurs que la réalisatrice a bien voulu transmettre [6], Béatrice Fleury et Jacques Walter ont analysé différentes réactions qui rendent compte d’une forte identification avec les propos tenus dans le film mais aussi le parcours de la réalisatrice : « parce que Yamina Benguigui rend publique une histoire personnelle qui se révèle être proche de la leur, les auteurs de courriers lui confient volontiers certains pans de leur propre parcours. » (Fleury 2008 : 103).

A aucun moment, Yamina Benguigui ne met en scène dans son film sa propre histoire familiale, mais dans les nombreux entretiens qu’elle a accordés, la réalisatrice rappelle constamment ses origines, son parcours de fille d’immigré kabyle ayant quitté l’Algérie pour venir travailler en France dans les années 50. Son parcours n’est pourtant pas banal : née en 1957 à Lille, elle s’opposa à un père engagé au sein du Mouvement national algérien (et assigné à résidence pendant plusieurs années) qui finit par divorcer et retourner en Algérie, elle échappa à un mariage arrangé, alla ramener clandestinement deux de ses frères et sœurs en France… Mais au-delà des aspects biographiques rocambolesques c’est aussi sa connaissance du milieu immigré et des difficultés rencontrées par les descendants qui rend l’identification possible. Elle explique d’ailleurs recourir à sa propre histoire pour faire parler les témoins dans son film : « Je ne me suis jamais positionnée en tant que réalisatrice : j’ai dit ce que j’allais faire, mais sous la forme d’une conversation et non de questions et de réponses. J’ai toujours été sincère en racontant quelque chose de ma vie, en sachant que c’était la méthode » (Africulture, Entretien d’Olivier Barlet avec Yamina Benguigui Paris, septembre 1997). Mais surtout, elle parvient à créer avec les spectateurs une connivence dont les ressorts méritent d’être explorés.

Pères, mères et enfants : incompréhension et résilience

Si la réalisatrice fait partie de la seconde génération d’immigrés, le film laisse une grande place aux « parents ». Son découpage en trois parties (les pères, les mères, les enfants) permet de retracer tout d’abord le parcours des hommes venus du Maghreb pour travailler en France, ensuite celui des femmes dans le cadre du regroupement familial et enfin la perception des enfants. Pour cela, elle s’appuie sur une enquête de type sociologique, auprès d’individus représentatifs de chacun de ces trois groupes, dont elle dégage un faisceau d’expériences communes.

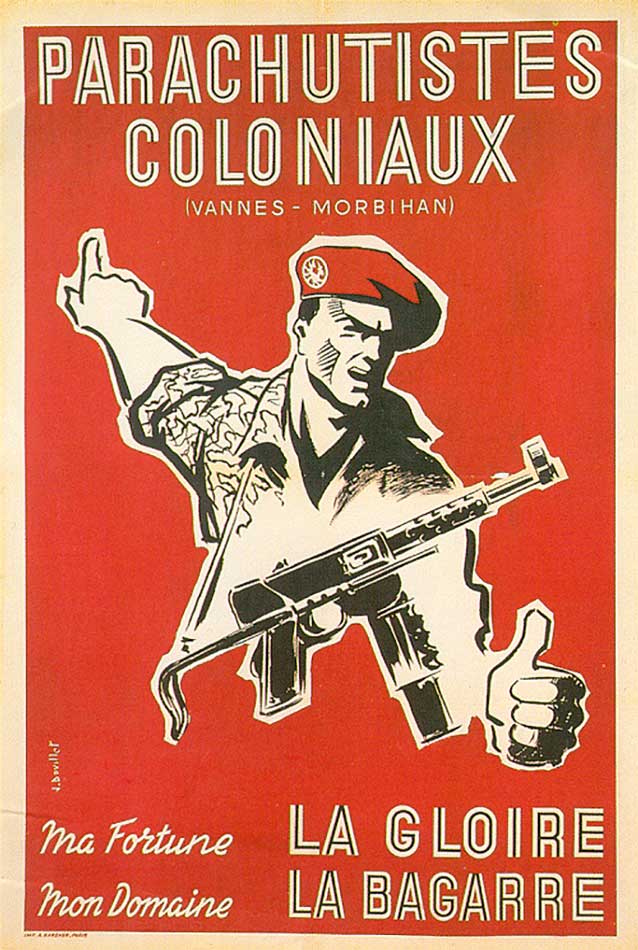

Pour les « pères », arrivés les premiers et seuls, qui ont connu la fin de la classe ouvrière, on entend un attachement fort au pays d’origine, mais aussi la place énorme que tient le travail dans leur vie. Au même titre que l’engagement pendant la guerre, on peut y lire une forme de don de soi ou de sacrifice. Les témoignages des hommes venus du Maghreb rendent compte autant de la fatigue, de la dureté générale des conditions de vie dans les baraques ou les foyers Sonacotra que de la souffrance liée à l’éloignement de la famille. Les entretiens menés avec les représentants de l’État ou du patronat rappellent également que cette situation était aussi le fruit d’une politique empreinte de préjugés racistes, comme le soulignent les propos d’un recruteur envoyé au Maroc : « avec la main d’œuvre marocaine, il y a eu très peu de déchets ». Les pères témoignent à la fois d’une inquiétude pour leurs enfants et d’un certain sentiment d’incompréhension envers ces derniers : « maintenant, les enfants, ce sont des rois ».

La partie consacrée aux « mères » met, quant à elle, davantage l’accent sur le rapport aux conditions de vie domestique, dans le contexte particulier de leur arrivée plus tardive à la faveur du regroupement familial de 1974, mais aussi du passage des bidonvilles aux cités de transit puis aux HLM [7]. Elles sont présentées à travers une expérience d’acculturation et une nostalgie du pays qui n’exclut pas différentes formes d’émancipation face à la domination masculine. Deux témoignages sont à ce titre évocateurs : « à mes filles, je dis de prendre un mari qui vous plaît. J’étais trop jeune quand j’ai eu mes enfants avec lui », ou encore : « la liberté, moi je l’ai prise et je l’ai donnée à mes enfants ».

Enfin, la dernière partie consacrée aux « enfants » (nés en France) relate un vécu quotidien qui les éloigne de l’expérience de migration de leurs parents tout en les confrontant à des formes de rejet liées à leurs origines. Les ambiguïtés insolubles dans lesquelles ils se débattent se retrouvent dans des paroles telles que : « j’ai leur mentalité, mais je ne pourrais pas vivre là-bas » (une adolescente évoquant ses parents), dans des formules relevant de la revendication d’une double identité (« je suis français musulman », « de nationalité française d’origine algérienne »), ou encore dans l’importance de la thématique des discriminations et des luttes (à l’instar de la « marche pour l’égalité »). Par ailleurs, la difficulté de communication avec des parents jugés trop soumis (« ils ne voulaient pas se faire remarquer ») est très présente, aussi bien du côté des hommes que des femmes.

Parfois perceptible, la quête d’une histoire personnelle à travers les récits des parents pourrait bien être avant tout celle de la réalisatrice. Il s’agit de se réconcilier avec les figures parentales trop éloignées de l’expérience d’une génération qui a grandi en France, de donner du sens aux tensions identitaires ressenties. On peut y lire un acte de résilience, autant pour les parents que pour les enfants, ainsi que la volonté de revenir sur des expériences jusqu’ici non transmises. L’un des protagonistes du film, Abdellah Samale, tient ainsi des propos introductifs synthétisant ce hiatus : « Nos enfants, ils sont là aujourd’hui. Il faudrait bien qu’ils sachent pourquoi on est ici, pourquoi on est venus, et comment on est venus, dans quelles conditions on a travaillé, comment notre vie a passé. Même s’il y a des reproches, comme quoi ils sont nés ici, etc., ce n’est pas de ma faute, c’est de la faute de l’économie. Je dirais même de la misère ». De même, la réalisatrice explique : « Nos parents ne nous ont pas parlé, ne nous ont pas raconté. Nous ne savions pas ce qu’il fallait faire, et nous ne voulions pas faire de mal à nos parents. D’où un silence coupable. C’est par le film que, moi, j’ai tenté de prendre la parole. » (Le Point 9/12/2016).

Enfin, à travers ce travail qui repose essentiellement sur des témoignages et des images d’archives, Yamina Benguigui affiche sa volonté de combler une lacune dans l’écriture de l’histoire de France [8]. Pour cela, elle convoque non seulement la parole des immigrés et de la génération née en France, mais aussi les témoignages des acteurs (notamment les fonctionnaires de l’État français) qui ont participé à la mise en place d’une politique d’immigration et d’accueil. A défaut d’une prise en compte officielle, cette mémoire ignorée voire occultée n’en travaillerait pas moins, « de manière néfaste, plusieurs formes de l’inconscient collectif français, celui des parents immigrés, celui de leurs enfants dits « issus de l’immigration » et celui de la société française dans son ensemble » (Brahimi 20017). Comme l’explique la réalisatrice sur la quatrième de couverture, « L’ignorance est dangereuse. Il faut retrouver notre histoire pour mieux comprendre notre double culture, et la faire connaître aussi aux Français de souche ».

Le processus d’identification et de légitimation

« Le mot « documentaire » implique une sorte de mise à distance et d’objectivité tranquille, qui est loin de caractériser l’intention du film de Yamina Benguigui en tant que contribution à l’Histoire » constate Denise Brahimi (2007). Le film mobilise en effet constamment le registre de l’émotion à travers la présence constante de la musique, qui est le principal vecteur de la nostalgie (Bolzinger 2007) et permet, comme nous le démontre Ahmed Boubeker à propos de la chanson kabyle, de construire un « patrimoine culturel » de part et d’autre de la Méditerranée (Boubeker 2014 : 84). Pour Yamina Benguigui, « c’était Slimane Azem… il y avait aussi Enrico Macias. Toutes ces femmes maghrébines, en exil, quand elles ont entendu “qu’elles sont jolies les femmes de mon pays”, c’était pour elles. (…) J’avais envie de composer tout au long du film cette mémoire musicale » (De mémoires d’immigrés. Annexe 2007). Quant à la musique de la génération née en France, elle s’exprime notamment à travers Rachid Taha et son groupe Carte de séjour, soit une musique revendicatrice, appuyant sur les contradictions entre un discours qui prône l’intégration, voire l’assimilation et la persistance d’une stigmatisation [9].

Le spectateur est également confronté à l’émotion des témoins eux-mêmes : la souffrance de la perte, les injustices subies qui peuvent amener du désarroi ou de la colère. Dans l’entretien en annexe du documentaire, la réalisatrice évoque le moment où un père pleure en évoquant les boulettes de viande offertes pour le voyage et jetées à la mer car considérées comme inutiles dans la nouvelle vie qui l’attendait en France. Pour l’ancien ouvrier de Renault qui la raconte, cette anecdote illustre la fin d’une vie où l’on se préoccupait de lui (on lui donne à manger) et le début d’une vie difficile (il se heurtera à son arrivée à Marseille à l’indifférence des gens). Pour Yamina Benguigui, c’est l’élément déclencheur, pour « aller creuser dans cette mémoire auprès des gens qui ne parlent pas … c’est ça le pouvoir de l’image, ça peut faire évoluer les mentalités… ». Jouant sur le registre de la connaissance (l’histoire) autant que celui de l’émotion (le récit sensible et subjectif), le film peut être appréhendé à la fois comme un objet de reconnaissance, un hommage aux pères et un objet de résilience pour les descendants.

Pour comprendre l’impact de ce film et la place qu’il a pu prendre dans l’espace public, il nous faut enfin revenir sur la personnalité de la réalisatrice et sa capacité à naviguer au sein de plusieurs sphères sociales. En 1997, au moment de la sortie du film, Yamina Benguigui est déjà insérée dans le milieu audiovisuel. Elle produit, entre 1990 et 1991, une émission hebdomadaire culturelle sur France 3, intitulée Rencontres. En 1992, elle rejoint la société de production « Bandits » et réalise, en 1994, son premier documentaire Femmes d’Islam. Elle fonde avec Rachid Bouchareb une société de production nommée Raya Films et revendique être « la première cinéaste issue de l’immigration algérienne » (Le Point 9/12/2016). Non seulement elle incarne une certaine réussite sociale, mais elle dispose aussi du pouvoir de « légitimer » une parole jusqu’ici peu audible, de la rendre publique grâce à son statut mais aussi grâce à sa biographie. Comme on l’a vu, l’identification du spectateur passe aussi par cette biographie médiatisée sans pour autant apparaître dans le film. Dans un entretien accordé en 1998, la réalisatrice se définit ainsi comme une « grande sœur » : « je suis effectivement une grande sœur : je veux dire, on est six frères et sœurs. Je continue à avoir ce rôle-là dans le cinéma. »

(http://www.peripheries.net/article201.html). C’est dans ce mélange des genres entre personnalité médiatique et fille d’immigré, politique et intimité, que la réalisatrice construit une double légitimité et donc un statut de porte-parole.

Par ailleurs, elle s’engagera dans une carrière politique qui la place du côté de la gauche modérée : adjointe, chargée des droits de l’homme à la Mairie de Paris en 2008, ministre de la francophonie sous le gouvernement Hollande en 2012, vice-présidente de la Fondation Énergies pour l’Afrique, créée par l’ancien ministre Jean-Louis Borloo en 2016. De même que sa posture politique – militante mais non extrémiste – son discours à travers ce documentaire n’est pas virulent à l’encontre de l’État français. Il ne condamne pas la colonisation ou la position de la France pendant la guerre d’Algérie. De la même façon il ne dénonce pas les conditions de vie actuelle et la violence dans les banlieues : « Pour ce qui est de la délinquance, je l’ai abordée dans Mémoires d’immigrés, mais pas de façon frontale. Je l’ai abordée par la figure de Mounsi. Derrière sa belle casquette, il a fait 15 ans de taule. » (entretien avec Thomas Lemahieu (http://www.peripheries.net/article201.html). Le film s’avère en somme porteur d’une vision plus conciliatrice que polémique, témoignant en particulier d’une volonté de compréhension de sa propre histoire, d’un engagement pour l’émancipation des femmes et d’un discours sur l’intégration réussie (à l’image des personnes interviewées dans le film et qui incarnent la génération des « enfants »).

Cette tonalité globalement « résiliente » pourrait-elle expliquer la réception large et positive dont le film a fait l’objet ? En tout cas, et à l’image de son engagement politique, la modération dont Yamina Benguigui fait preuve, alliée à une légitimité à la fois scientifique (une enquête sérieuse qui a duré deux ans) et biographique en tant que « descendante d’immigrés » confère au documentaire une place particulière dans l’ensemble des travaux et œuvres consacrés aux récits de l’immigration en France. La prise de conscience progressive dans les années 1990 d’un trou dans l’histoire de France, un « non-lieu de mémoire » pour reprendre les termes de Gérard Noiriel (1988), contribue également à sa bonne réception dans les médias, auprès des pouvoirs publics, mais surtout pour les acteurs locaux qui œuvrent à sa diffusion. Enfin, les différents ressorts narratifs et cinématographiques permettant l’identification avec les témoins vont amener Mémoires d’immigrés à cristalliser la figure de l’immigré (sous entendu maghrébin) en France. Diffusé dans ce moment particulier que constitue la fin des années 1990, le film met en exergue le changement des représentations de la migration que nous con-naissons aujourd’hui. A la différence de l’« immigré » de l’après-guerre dont il est question, le « migrant » actuel vit dans une forme d’hypermobilité, cherchant refuge en Europe ou ailleurs pour des raisons autant politiques et environnementales qu’économiques. Pour autant, on peut aussi voir dans cette œuvre, la transmission d’une « condition exilique » qui, si l’on suit le philosophe Nouss, doit être appréhendée comme une expérience partageable, englobant tous types de migration devenant un « héritage à considérer à un niveau collectif large, celui des sociétés contemporaines, et non dans la seule transmission mémorielle destinée à un individu ou à une communauté » (Nouss, 2015 : 104).