Le réseau Traces en Rhône-Alpes est né, au tournant des années 1990-2000, dans les tremblements de ces transitions. La question de « l’immigration », suite à différents actes politiques, depuis le décret d’arrêt de l’immigration du travail en 1974 à celui de la redéfinition des frontières internes en Europe (Convention de Schengen 1985, puis Traité d’Amsterdam 1997), avait révélé au fur et à mesure ses « dimensions cachées » et leurs effets politiques, sociaux et culturels. De périphérique (« provisoire » disait A. Sayad [2]), elle était devenue centrale dans les débats politiques et sociaux. De surcroît, les effets de la « mondialisation » étaient en train de transformer la question de « l’immigration » au sens classique en celle des « migrants » et des « migrations » dans le cadre des mobilités accélérées d’aujourd’hui (le premier pic « alarmant » des « demandeurs d’asile » atteint en 1989). Ces mutations, alliant continuités et discontinuités, conjonctions et disjonctions, homogénéités et hétérogénéités ont remis en interrogation les différents « modèles » (du provisoire comme de l’acculturation) d’avant. Un défi qui posait sur le plan social et culturel la nécessité de comprendre comment une société pouvait continuer à se reproduire selon les récits de son histoire tout en intégrant ce qui tendait à la produire autrement : les nouveaux flux et les nouveaux récits (« quartiers », « deuxièmes générations », politisation du racisme, « foulards », « minorités visibles », etc.) qui l’interpellaient, confrontant au passage les acteurs dans ce champ à la nécessité de réinventer leurs approches et actions. L’avènement de la thématique de la mémoire dans ce « paysage » bouleversé, aux côtés de l’avancée des approches historiques et sociologiques des apports migratoires, fut le point vif où se conjoignaient, sur les plans social, culturel et politique, les questions des héritages et celles des mutations (questions qui intégreront par la suite l’approche des patrimoines matériels et immatériels). Ce point d’appui a allié sur le terrain pragmatisme de l’action, sens de l’histoire et engagement citoyen.

Dans la région Rhône-Alpes, des acteurs divers (acteurs associatifs, chercheurs, acteurs culturels, acteurs patrimoniaux, militants et acteurs institutionnels) abordaient déjà cette question en fonction de leurs propres enjeux. Le projet Traces est né de la volonté de certains de ces acteurs de donner plus de légitimité, socialement et culturellement [3], à la thématique mémoire-histoire de l’immigration, en mettant en adéquation son importance avec une démarche pertinente : une mise en réseau des différentes initiatives au niveau régional. Il était devenu nécessaire, pour donner plus d’ampleur et de visibilité à cette thématique, de la travailler en complémentarité entre les différents acteurs concernés, culturels, militants, chercheurs, institutionnels,...

Les acteurs de la région n’étaient pas les seuls évidemment à entamer ce travail. D’autres le menaient également ailleurs et de différentes manières [4]. L’ensemble de ces dynamiques émanant des acteurs de la « société civile » a sensibilisé l’acteur politique qui a commandé, début des années 2000, un rapport sur le sujet [5]. Ce rapport fut à l’origine de la mise en place, en 2007, de l’actuel Musée national de l’histoire de l’immigration, dont Traces a été un des acteurs reconnus lors de la préfiguration. Ce qui particularise sans doute Traces dans cette histoire, c’est qu’il fut probablement le premier réseau à dimension régionale en tant que tel (première biennale régionale en 2000 [6]), une dimension qui n’a fait que se confirmer le long de l’évolution du projet, confirmant du coup aussi bien les attentes des acteurs dans cette période de mutations que la pertinence de la mise en réseau de leurs actions. Inversement, Traces a contribué à sortir l’immigration de sa marginalisation dans l’événementiel culturel local.

Bref historique de l’immigration dans la région

L’importance et l’ancienneté de la présence migratoire dans la région y sont évidemment pour beaucoup [7]. Même si l’historiographie contemporaine des migrations met en évidence la diversité et l’importance des formes de mobilités, en particulier dans les Alpes, le Jura et le Massif Central, sous l’Ancien Régime. Les spécialistes considèrent que l’on ne peut parler d’immigration en France, qu’à partir du XIXe siècle (avènement des états-nations en Europe).

En effet, depuis les années 1860, le territoire rhônalpin est caractérisé par une forte présence d’Italiens, principalement installés sur les contreforts alpins, la plaine du Dauphiné et dans l’agglomération lyonnaise. A Saint-Étienne, l’activité minière au début du XXe siècle génère une migration essentiellement composée de Polonais, puis de Maghrébins. Moins visible qu’en ville, la main d’œuvre immigrée est aussi très présente dans les territoires ruraux [8]. On dénombre sur le territoire dès la première moitié du XXe siècle, outre de très nombreux saisonniers italiens, des migrants polonais, suisses et espagnols dans la forêt, l’élevage, les mines ou la transformation fromagère. Dès l’entre-deux-guerres, de nombreux ouvriers étrangers et des colonies (du Maghreb) sont recrutés sur le territoire pour les chantiers de construction des barrages, comme celui de Génissiat (Ain) sur le Rhône, commencé en 1937 et relancé après-guerre.

L’essor industriel des Trente Glorieuses, nécessite également une forte immigration d’Espagne, du Portugal du Maghreb, de Yougoslavie. Le patronat ouvre des agences de recrutement, en lien avec l’Office national de l’immigration et affrête des bus dans les pays d’origine. En 1973, dans les usines Berliet de Vénissieux, le manque de candidats pour les travaux physiques amène la direction à recruter de la main d’œuvre immigrée directement du Maroc. Cette période est également celle de l’accession à l’indépendance de territoires colonisés par les puissances européennes, dont la France. Ces événements ont des effets directs sur les migrations. A la main d’œuvre immigrée s’ajoutent les rapatriés d’Indochine, puis d’Algérie mais aussi des « indigènes » qui se sont battus aux côtés de l’Etat français. C’est le cas notamment des Harkis qui vont être installés dans des camps, où ils sont employés à des travaux forestiers, à Largentière (Ardèche), Chalvignac (Cantal), Roybon (Isère) ou Magland (Haute-Savoie).

En 1974, le gouvernement français décide de fermer les frontières aux étrangers (excepté pour les ressortissants de la Communauté Européenne). Mais, à la fin des années 1970, l’activité industrielle de la France est encore suffisamment dynamique pour offrir asile et travail aux réfugiés et boat people d’Asie du Sud-Est (Cambodge, Laos, Vietnam). Les années 1970-1980 sont aussi marquées par une immigration turque, d’abord politique en provenance des grandes villes, puis économique, davantage issue du monde rural (Anatolie), installée dans des villes moyennes de Rhône-Alpes, notamment en périphérie de Lyon et dans les départements de Savoie, Haute-Savoie et Ain.

La décennie 1990 correspond à la mise en œuvre de la convention de Schengen qui stipule l’ouverture des frontières entre pays signataires. On assiste ainsi à la fin des contrôles automatiques pour les voyageurs communautaires, les vérifications douanières se concentrant en priorité sur les passagers extracommunautaires. Aujourd’hui, Modane (Savoie) demeure un des lieux les plus importants d’interpellation des migrants entrant sur le territoire français. Le contrôle touche de manière quasi-systématique les moyens de transports collectifs : le train, les navettes frontalières et les autocars effectuant les liaisons Italie-France.

Tout au long du XXe siècle, Rhône-Alpes va accueillir des migrations par « accidents », qui trouvent leur origine dans des crises politiques ou des conflits. Ainsi procède-t-on à l’accueil d’urgence puis à l’établissement durable d’exilés, parfois en famille. On observe une installation d’Arméniens apatrides rescapés du génocide en Asie Mineure, essentiellement le long de la vallée du Rhône (Valence, Vienne, Lyon-Décines) et de ses affluents (Saint-Chamond, Grenoble). Ils arrivent de Syrie pour beaucoup et débarquent à Marseille au cours des années 1920. Durant la Première Guerre mondiale, bien des usines, comme la tréfilerie Grammont à Pont-de-Chéruy (Isère) ont besoin de main d’œuvre pour remplacer leurs ouvriers mobilisés au front. Cette entreprise recourt à une main d’œuvre grecque expulsée d’Asie Mineure et fait acheminer depuis Marseille, à partir de 1916, environ 2000 individus. On fait construire à leur attention le quartier du Réveil : 80 logements, avec une église et une école grecques. A partir des années 1920, conséquence de la révolution bolchévique, 2000 Russes blancs travaillent à l’aciérie de Paul Girod à Ugine (Savoie) ; d’autres s’établissent à Bourg d’Oisans (Isère). Puis ce sont également des enfants réfugiés de la Guerre d’Espagne entre 1936 et 1939 et des antifranquistes lors de la Retirada (1939) qui trouvent ici une terre d’asile. L’immigration espagnole se poursuit après le Deuxième Guerre mondiale pour des raisons aussi bien économiques que politiques. Elle devient même l’immigration principale dans le département de l’Ardèche. Au cours de la décennie 1970, la France accueille d’autres victimes des régimes autoritaires, ainsi les exilés politiques latino-américains du Chili et d’Argentine. Au début des années 1980, ce sont des Cambodgiens (Annonay) des Hmong d’Asie du Sud-Est (Rilleux-la-Pape), des « Chinois d’outre-mer » (métropole lyonnaise) qui s’installent en Rhône-Alpes. Durant les années 1990, on assiste à la venue des Assyro-chaldéens d’Irak (Vaux-en-Velin) fuyant la Guerre du Golfe, ainsi que des réfugiés kosovars (1999), et bien d’autres depuis.

Une sensibilité des acteurs de la région

En raison sans doute de cette histoire, très tôt, chez différents acteurs de la région et dans tous les domaines, s’est développée une sensibilité à cette question (à titre d’exemples : Yves Lequin, professeur à Lyon 2, a dirigé la première Histoire des étrangers et de l’immigration en France [9]. De même, et à l’autre bout de l’échiquier social, on peut rappeler que l’extraordinaire Marche pour l’égalité et contre la racisme a été initiée, en 1983, par différents acteurs de l’agglomération lyonnaise. Entre les deux, la société civile de la région a développé moult formes d’engagements culturels, sociaux, sur ce terrain [10]). Traces est à la fois le fruit culturel, scientifique et militant de cette sensibilité des acteurs de la région et sans doute son affirmation aujourd’hui autrement : en terme de « travail de mémoire [11] » ou de patrimonialisation symbolique.

Cette histoire soulève évidemment plusieurs questions. A quoi sert ce « travail de mémoire » ? Ne risque-t-il pas de « dépolitiser » la question de l’immigration [12] ?... L’actualité des réalités des migrations répond en fait et en grande partie à ces questions. Sur le plan social et socio-politique, c’est un travail qui contribue à réactualiser, en dehors de l’opportunisme de certains discours, les principes fondamentaux de la société, à l’épreuve aussi bien de ses héritages concrets qu’en adéquation avec ses valeurs et engagements. Ce qu’il faut comprendre ainsi : il ne s’agit pas seulement, dans le projet Traces, de « rendre justice » en quelque sorte à la mémoire des apports des immigrés (ce qu’on appelle la « reconnaissance », la « valorisation » des mémoires, etc.), et il faut évidemment que cette justice se rende, il s’agit plus fondamentalement encore d’apporter des réponses, éthiques et pratiques, à une question actuelle. A savoir : comment comprendre notre présent comme un moment d’une histoire collective, et utiliser cette compréhension pour construire ensemble un devenir ouvert. Ce devenir, nonobstant tous les discours régressifs, ne pourra plus être celui de la confrontation entre les « uns » et les « autres », ni celui du phagocytage des uns par les autres, mais de leur conjonction dans un même projet citoyen intégrant tous ses héritages. Cela s’appelle la responsabilité devant l’histoire : répondre de la manière dont les implications des uns et des autres dans cette histoire construit le présent. Ce présent nous rend responsables, politiquement, socialement et culturellement, les uns et les autres, des uns et des autres. Un tournant à élaborer dans les représentations de l’histoire comme dans les évolutions des mémoires. Dans le fond et au-delà de tout discours convenu (de toute convention et quelle que soit sa pertinence), c’est la tâche que s’assignent éthiquement les acteurs de Traces.

Contribuer à construire un « lieu-commun »

Le monde a muté, qu’on le veuille ou non. Partout, les cadres sociaux de la mémoire [13] constituent aujourd’hui des « communautés imaginées [14] », nationales, infra-nationales et supra-nationales. Ces communautés, dans leurs interactions et dans leurs tensions, constituent ce qu’Édouard Glissant appelle : « Une nouvelle région du monde » [15]. Une région qui ne peut plus se comprendre (se prendre avec) ni uniquement à partir de la mémoire et de l’histoire d’un dedans ni uniquement à partir de celles d’un dehors, mais de leur rencontres dans des « lieux-communs ». Il s’agit aujourd’hui d’établir (ou de rétablir) l’histoire et les mémoires de ces « lieux-communs » pour gagner du temps sur leurs devenirs locaux et globaux. C’est le pari de l’approche de Traces : accorder ou ré-accorder les mémoires entre leurs passés et leur devenir dans la région, leur donner lieu en quelque sorte (ce en quoi consiste tout « travail de mémoire »), dans une histoire collective et un projet citoyen commun.

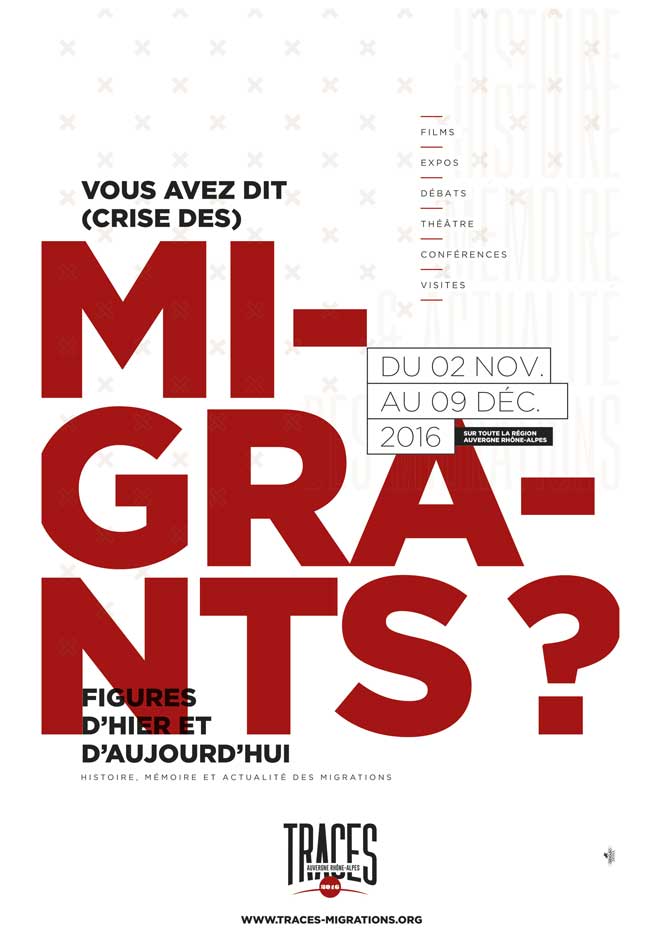

Traces mobilise pour cela une diversité d’acteurs, une complémentarité des compétences, une organisation événementielle (à travers ses biennales), une adresse à tout public, une approche sensible (culturelle, sociale et scientifique) et une mise en réseaux avec d’autres acteurs en dehors de la région. Cette combinaison constitue l’apport essentiel de Traces. Ce n’est pas une action qui sacrifie à une « mode » mémorielle (en l’occurrence dépassée), c’est une action historique, sociale et citoyenne qui s’inscrit dans la durée des transformations profondes de notre « époque » et contribue à leur lisibilité. En cela, elle croise toutes les questions sociales et politiques de la conflictualité de notre « lieu-commun » : déplacements, vulnérabilités, discriminations ethniques, radicalisations, etc. Autrement dit, elle aborde la société à partir de ce qu’elle est (ou de ce que ses flux concrets en font) et non de ce qu’elle était ou voudrait exclusivement et abstraitement être. Elle aborde les relations entre les « autochtones » et les « allochtones » d’hier et d’aujourd’hui, à partir de leurs formes d’expressions socio-culturelles (cinéma, théâtre, chanson, roman, savoirs, luttes et actions citoyennes, etc.). Ces formes agrègent le différent et le ressemblant dans des expressions qui inventent de nouvelles formes, transversales. C’est cela même qui est au cœur du projet Traces : mobiliser des généalogies diverses pour inventer un devenir commun. C’est ce que Traces a décliné à travers les thématiques de ses manifestations successives : depuis la « nécessaire reconnaissance » des mémoires d’immigrés (premier forum en 2000) jusqu’aux interrogations les plus vives et les plus complexes de l’actualité des migrations (« l’accueil » : biennale 2014, « crise des migrants ? » : biennale 2016). Cette mise en échos entre la trace ou l’archive (sociale, culturelle, patrimoniale, etc.) des mémoires et de l’histoire des migrations et leur inscription dans le présent de la région est ce qui fait élaboration, travail, déchiffrement, transformation des représentations, compréhension (préhension avec) et, de fait, lien social ou relation sociale au sens propre : ce qui relie (fait lien), ce qui relaie (fait passage) et ce qui relate (fait langage et communication). C’est-à-dire ce qui fait société, en résistant constamment aux forces (nombreuses et puissantes) qui tendent plutôt à la défaire.

Traces, dans ce sens, est plus qu’un « dispositif » et plus qu’une réponse ponctuelle et opportune à une « question », un « problème » ou même une « crise » des migrations, c’est une action à long terme sur l’onde du paradigme historique actuel : la « diversité » consubstantielle à ce qui fait société aujourd’hui, mettant en tension ses forces disjonctives et ses forces conjonctives. L’ambition de Traces est de contribuer à en éclairer de manière sensible le devenir, dévoilant dans ses imaginaires présents les rapports qui les ont construit dans le passé. Une manière de se les approprier autrement, hors les bourbiers idéologiques qui les instrumentalisent.

Abdellatif Chaouite

Philippe Hanus

Benjamin Vanderlick