« Ils quittent un à un le pays pour s’en aller gagner leur vie... » c’est sur les mots et la musique de Jean Ferrat que s’ouvre Le chant doux amer des hirondelles. C’est vrai que celles et ceux qui ont quitté l’Espagne, le Portugal, l’Algérie la Turquie.... ont suivi, des années plus tard, les chemins de celles et ceux qui ont quitté leurs villages en France pour venir dans les villes, certains devaient franchir le col de l’exil sur les hauteurs des Cévennes pour essayer de trouver du travail à Paris ou dans le Nord.

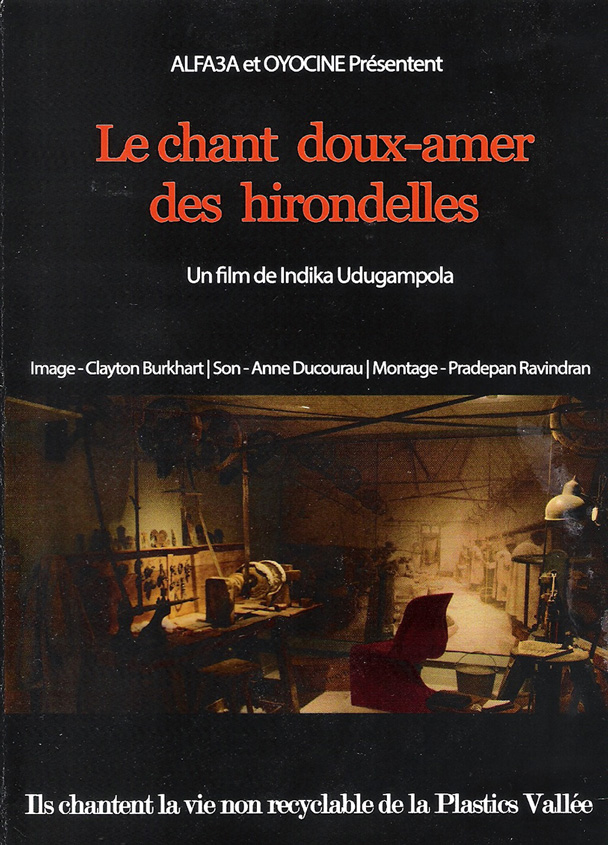

L’association Alfa3A de Bourg-en-Bresse travaille depuis de nombreuses années sur la mémoire des travailleurs immigrés dans le département de l’Ain. En 2018 Samia Abbou responsable de l’association et Indika Udugampola le réalisateur (lui même refugié politique du Sri Lanka, voir interview) ont filmé des femmes et des hommes que la misère et la précarité, dans leurs pays, ont mis sur les chemins de l’exil. Ils se sont retrouvés à Oyonnax dès la fin des années 1960 pour développer l’industrie de la plasturgie. Le travail extraordinaire d’Indika Udugampola, par le respect absolu des paroles des migrantes et des migrants nous permet de comprendre, de partager la douleur de l’ exil mais aussi le travail du temps pour toutes celles et ceux finalement devenus français, pour certains, tout en gardant un certain regard sur leur pays de départ. Un témoin disant même : « je n’ai pas besoin de me faire français pour aider la France et la faire respecter ».

Oyonnax n’existerait pas dans toute sa puissance industrielle sans tous ceux qui un jour d’hiver, ou d’été, sont arrivés à la gare sans aucun accueil, dans la solitude mais avec la volonté de réussir. Leurs noms, qu’ils sont difficiles à prononcer et à écrire ! : Aloua Elia Zid, Alves Maria Augusta, El Boukrini Ahmed, Dhelloul Lakkdar, Gobzales Luis, Chebrid Bakkouch, El Hamdaoui Mohammadi, Latrech Fatima, Lopes Yosi, Oliveira Silveiro, Rodriguez Pedro, Saraiva Farinha Luis Antonio, Tayeb Bouguerch. La force de ce documentaire réside dans la qualité des témoins et de la mise en scène des témoignages. Mots essentiels et images fortes qui disent tout de l’immigration française, de ces enjeux historiques (le très mal logement, les foyers, les associations, le syndicalisme, le racisme...) mais aussi contemporains (la place de leurs enfants aujourd’hui, la défense de sa langue, de sa culture...).

Ce documentaire permet d’introduire tous les échanges, toutes les conversations sur nos frères, les « étranges étrangers » comme l’écrivait Jacques Prévert. Ce documentaire est aussi une salutation aux hirondelles, elles portent la liberté et annonce le printemps, les printemps… Revient alors en nos mémoires le texte de Louise Michel exilée de force en Nouvelle Calédonie après la commune de Paris : « Hirondelle qui vient de la nue orageuse /Hirondelle fidèle, où vas-tu ? dis-le-moi./ Quelle brise t’emporte, errante voyageuse ?/ Écoute, je voudrais m’en aller avec toi, /Bien loin, bien loin d’ici, vers d’immenses rivages,/Vers de grands rochers nus, des grèves, des déserts,/ Dans l’inconnu muet, ou bien vers d’autres âges,/ Vers les astres errants qui roulent dans les airs… »

Bruno GUICHARD

(Pour se procurer le documentaire écrire à la revue.)

Interview de Indika Udugampola

Rencontre avec Indika Udugampola, réalisateur du documentaire Le chant doux-amer des hirondelles. Ce documentaire a été porté par l’association Alfa3A (Association pour le logement, la formation et l’animation - Accueillir, Associer, Accompagner) et particulièrement son service de médiation-intégration animé par Samia Abbou.

E. I. : Vous êtes arrivé en France en 2008 et à Oyonnax en 2010 après avoir quitté le Sri Lanka pour des raisons politiques. Pouvez-vous nous dire en quelques mots votre « traversée des frontières », les difficultés de ce chemin qui vous a mené en France ? Pour quelles raisons avez-vous quitté votre pays et pourquoi avoir choisi la France comme terre d’exil ?

Indika Udugampola : J’ai travaillé tant que cinéaste et journaliste au Sri Lanka. Après avoir passé 10 ans à faire des films au Sri Lanka, j’ai été contraint de quitter mon pays en 2008 à cause de mes réalisations. Avec l’aide de Reporters sans frontières et l’aide de l’Ambassade de France au Sri Lanka j’ai pu trouver une terre d’asile en France, le pays où j’étais déjà venu plusieurs fois pour des raisons professionnelles.

J’ai dû recommencer une nouvelle vie dans ma terre d’accueil et après 6 années d’exil pendant lesquelles j’ai dû batailler durement, j’ai pu enfin réaliser mon premier long métrage français La nuit est encore jeune. La première mondiale du film a eu lieu en 2014 au Festival International du film de Mumbai en Inde, avec la délégation de Unifrance. Depuis mon film est visionné et sélectionné dans plusieurs festivals internationaux. Ce qui m’offre une reconnaissance dans la profession et l’opportunité de continuer ma profession dans ma terre d’accueil.

E.I. : Vous avez réalisé Le chant doux-amer des hirondelles qui conte la présence de travailleurs immigrés dans la réussite industrielle de la ville d’Oyonnax. Vous-même étant un migrant, comment vous êtes-vous emparé de votre histoire pour réaliser votre documentaire ?

I.U : Malgré une aliénation sociale qui rend ma tâche difficile, je tente toujours de me lancer des défis. Bien que j’aie déjà perdu le privilège de faire des films dans mon pays, je garde la conviction de pouvoir atteindre mon objectif professionnel dans ma terre d’accueil. Même si mon exil m’a créé des difficultés comme toute personne déracinée, j’ai la volonté de m’adapter et je tente d’utiliser chaque possibilité, chaque occasion qui se présente, pour vivre ma passion du cinéma. Le cinéma français m’a été une source d’inspiration dans mon cheminement et m’a tellement impressionné par sa capacité de création, ce qui me renforce dans mon désir d’avancer.

Étant moi-même un migrant et oyonnaxien qui connait parfaitement la dure réalité de la vie d’immigrant, le film documentaire Le chant doux-amer des hirondelles était une belle occasion pour moi d’exprimer les difficultés de toute personne déracinée. C’est pourquoi j’ai travaillé ardemment afin de réaliser ce film qui conte la vie de travailleurs immigrés dans la réussite industrielle de la ville d’Oyonnax qui pourrait être un autoportrait de moi-même.

E.I. : La force de votre documentaire est d’avoir permis à vos témoins d’être eux-mêmes, disant simplement et fermement leurs vérités en peu de mots mais des mots graves et importants comme ceux de Alves Maria Augusta venue du Portugal « nous sommes venus parce que nous étions pauvres et sans travail, les riches ne sont pas venus... » et ceux de Pedro Rodriguez venu d’Espagne qui chante en espagnol les paroles de l’hymne européen et qui essuie les larmes sur son visage en nous disant « Qui cela dérange que nous parlions espagnol » ? Comment avez-vous travaillé avec vos témoins et quelles furent vos priorités dans le montage ?

I.U : Le type d’entretien choisi et mené par madame Abbou a joué un rôle important dans le résultat obtenu. L’entretien n’était pas fondé sur un jeu de questions/réponses à partir d’une grille d’entretien mais sur l’énoncé d’une consigne initiale qui invite le (la) narrateur (trice) à se remémorer une partie de sa vie, raconter son expérience propre (en l’occurrence son exil, son parcours à Oyonnax), permettant au naturel de s’installer et progressivement de galoper dans le récit. Lors de ces entretiens, madame Abbou faisait des relances, posait parfois des questions, pour amener le (la) narrateur (trice) à approfondir ou préciser son propos mais veillait à ce que l’entretien suive bien la voie choisie par lui (elle)-même.

Nous avons rencontré les témoins en amont du tournage pour se présenter, présenter le projet, et valider la participation de chacun(e) des « témoins » approché(e)s en fonction de critères bien précis : Hommes, femmes immigré(e)s, arrivé(e)s à Oyonnax à partir des années 50 et ce jusqu’en 70 pour répondre au besoin de main d’œuvre généré par l’essor de l’industrie du plastique. Lors de cette prise de contact, nous avons pris le temps d’échanger avec ces derniers(ères) afin qu’ils (elles) se sentent plus en confiance lors du tournage. Dans ce même objectif, nous leur avons également laissé le choix du lieu du tournage. Pour certain(e)s c’était leur domicile, pour d’autres les locaux de l’association ou encore le quartier.

Lors du montage j’ai rassemblé ces « matières premières » comme une mosaïque pour réaliser un « produit » poétique et artistique.

E.I. : La poésie de votre documentaire est bien évidemment dans vos images et votre montage, mais également dans la bande son qui laisse toute sa place à la nostalgie. La nostalgie comme acceptation lucide de son histoire. Comment l’avez-vous travaillée ?

I.U : En tant que cinéaste inspiré par les cinéastes comme Andreï Tarkovski, Ingmar Bergman, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Krzysztof Kieslowski, Lars Von Trier, Béla Tarr, Nuri Bilge Ceylan et Abbas Kiarostami, ma passion est de voir le mystère de la vie à travers l’objectif de la caméra, puis de le transformer en une forme d’art, ce qui ouvrirait la voie à la sagesse. Pour moi, le cinéma est le médium le plus puissant pour exprimer mes émotions les plus profondes et refoulées puisque le cinéma devient un « mode de réflexion » de la vie.

En tant que cinéaste je tente toujours d’exposer le mysticisme de la vie dans un univers surréaliste avec utilisation de symboles et de figures poétiques alliant le profane et le sacré et aussi des images hypnotiques et oniriques, des dialogues équivoques, des bandes sonores inquiétantes ou envoûtantes, le goût du mystère, de la bizarrerie et de la difformité. Tout en découvrant la psychologie des personnages, leur vrai moteur narratif, plus que les péripéties et les événements extérieurs, je tente de naviguer en plein mysticisme avec force phénomènes étranges ou insolites tout en explorant le basculement de l’Homme vers la folie ou tentant de franchir la frontière ténue séparant l’imaginaire du rationnel, créant une imagerie hypnotique et visionnaire où s’entrelacent tout un réseau de symboles d’origine païenne ou religieuse. Des concepts immatériels, des considérations métaphysiques, la spiritualité, la solitude des êtres, leurs rêves, leurs fantasmes, leur imagination et leurs tourments existentiels sont des thèmes de mes films.

Ainsi, mon style se base sur la longueur moyenne des plans, l’expressivité des images, la lenteur, les temps de latence, les moments de vide et d’attente, ainsi que la réduction de l’intrigue et des dialogues au strict minimum. Moi, je crois que la lenteur et la longueur des plans visent d’abord à conduire le spectateur vers un certain état d’âme. Quelque chose comme une conscience aiguë de la condition humaine.

E.I. : C’est dans la bande son que l’on saisit le titre de votre documentaire comme un hommage aux hirondelles, capables de voler plus de 10 000 km, symbole de la liberté, de la fidélité... C’est René Char qui écrivait : « Dans la boucle de l’hirondelle / un orage s’informe, /un jardin se construit. » comment la poésie, plus justement le poétique a inspiré votre création ?

I.U : Chaque instant de notre vie, nous avons un pied dans la fantaisie et l’autre dans la dure réalité. Cette dure réalité sert à nous guider vers la sagesse, qui ensuite ouvrira la voie à un soulagement spirituel. La fantaisie nous permet de fuir cette dure réalité tout en nous donnant l’espoir d’un avenir meilleur. L’espace entre la réalité et la fantaisie est ce que nous appelons la VIE. Ainsi la vie devient une lutte contre la réalité, tout en rêvant d’atteindre l’extase.

La réalité de la vie vue à travers l’objectif de la caméra, fantasmée par une variété d’éléments (le son, l’image, le cadre, la texture, le dialogue, la musique) pour obtenir un effet désiré est l’essence même du cinéma. Étant moi-même un « Hirondelle » qui a volé plus de 10 000 km afin de trouver la liberté j’ai essayé de transformer la dure réalité de la vie de ces immigrés en une forme d’art tout en manipulant des éléments cinématiques en transformant le cinéma en un « mode de réflexion » de la vie.

E.I. : Vous étiez cinéaste au Sri Lanka, pouvez vous nous dire quelques mots de vos réalisations précédentes ? Vous avez obtenu dans votre pays le prix du meilleur réalisateur espoir, quelle place occupe Le chant doux-amer des hirondelles dans votre travail de réalisateur ?

I.U : J’ai commencé ma carrière professionnelle en tant que réalisateur et scénariste en 1998 au Sri Lanka puis j’ai réalisé mon premier téléfilm Symphony of Cuckoos en 2003 qui était inspiré par le roman La Symphonie Pastorale d’André Gide. Le film a été diffusé sur la chaîne nationale au Sri Lanka et a été très bien accueilli dans tous les festivals au Sri Lanka. Ainsi j’ai réalisé un téléfilm, une télésérie, quatorze courts métrages et six documentaires jusqu’à 2008, dont la plupart ont reçu un bon accueil dans plusieurs festivals nationaux et internationaux. Mon expérience la plus pénible en tant que réalisateur a été de voir une dizaine de mes réalisations bannie de l’écran (courts métrages et films documentaires) dans mon pays, le Sri Lanka.

Après 6 années d’exil en France, lors du Festival International du film de Colombo au Sri Lanka où j’ai perdu le privilège de faire des films, j’ai eu le prix du meilleur réalisateur espoir pour mon film français La nuit est encore jeune en 2014. Le chant doux-amer des hirondelles a été une belle source d’inspiration dans mon cheminement qui m’a renforcé dans mon désir d’avancer.