Les townships

Township est un terme anglais qui s’applique à une petite ville, une extension de la ville, mais en Afrique du Sud il a une signification particulière. Il désigne le quartier résidentiel des Noirs pendant l’apartheid entre 1948 et 1994. A l’époque officielle de l’apartheid il était interdit d’habiter le quartier d’une autre race. Les villes étaient divisées en zones : le centre-ville et les banlieues près du centre-ville, quartiers résidentiels des blancs. Il y avait un quartier pour les Noirs, un quartier pour les métis. Les townships noirs toujours les plus éloignés du centre-ville et souvent à côté des usines, des mines et des centrales électriques, étaient des quartiers souvent pauvres et sous-équipés. Si la plupart des townships peuvent être considérés comme d’immenses quartiers, certains sont de véritables petites villes à la périphérie d’une métropole. L’exemple le plus célèbre est celui de Soweto, au sud-ouest de Johannesburg, avec ses quatre millions d’habitants, qui s’étend sur plus de 100 km² ; ville de sinistre mémoire où, en 1976, plus de 400 écoliers en révolte contre l’apartheid tombaient sous les balles de la police et de l’armée [3].

Si, en tant que concept d’urbanisme, les townships ont survécu au démantèlement de l’apartheid, la définition de leur contenu social a été modifiée de manière à la mettre en adéquation avec les nouveaux principes et les valeurs qui sous-tendent le projet de la nouvelle société. Ainsi, le critère racial ou ethnique a été banni, laissant sa place au statut socio-économique des résidents. Concrètement, cela signifie que la dénomination des espaces urbains a changé : à la place des townships noirs, métis et blancs, se sont substituées les appellations « zones résidentielles de forte, moyenne et faible densité » à destination des groupes socio-économiques défavorisés, moyens et aisés. Dans certains cas, les urbanistes vont jusqu’à évoquer directement le marquage socio-économique recherché en mentionnant le niveau de revenu de la population ciblée. Si la ségrégation raciale s’avère désormais honnie, la ségrégation sociale des espaces résidentiels constitue un objectif pleinement assumé.

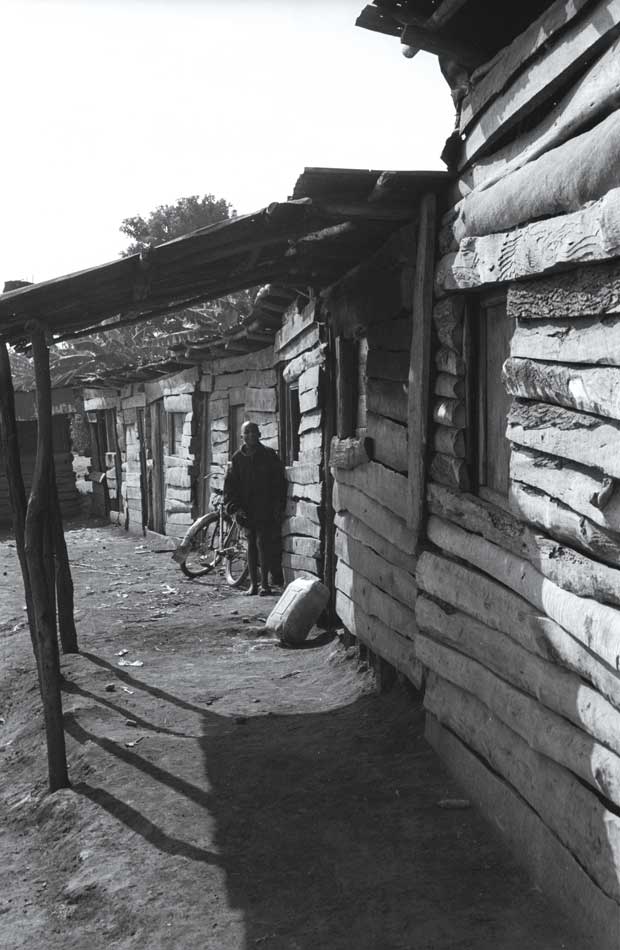

Plus de 20 millions de Sud-Africains (sur 52 M.) habitent les nombreux townships qui bordent les grandes villes du pays, soit plus d’une personne sur trois. Parmi eux, une immense majorité de Zoulous, de Xhosas ou de Vendas y habitent souvent depuis l’époque de l’apartheid. Les types d’habitat dans les townships sont divers : maisons aisées plus ou moins dégradées, cabanes d’arrière-cour, habitat informel interstitiel se juxtaposent. Les quartiers dans lesquels les Noirs devaient vivre ont été amplement décrits : pauvreté, uniformité du bâti sous la forme de maisons « boîtes d’allumettes » (matchboxes) comportant trois ou quatre pièces surpeuplées, faiblesse des infrastructures et des équipements urbains, etc. Récemment, quelques milliers d’Afrikaners ont dû déménager dans ces bidonvilles. Quelques articles de journaux révèlent que si cohabitation entre les Noirs et les rares Blancs habitant les townships il y a, la confiance est encore loin d’être partagée.

Un township est une zone urbaine complètement dépendante d’une ville, même si elle se trouve à une certaine distance de celle-ci. Cette distance est en fait stratégique. Elle va d’un minimum de quelques kilomètres à un maximum de plusieurs dizaines de kilomètres, mais elle doit toujours être à la fois suffisamment près et suffisamment loin de la ville. Suffisamment proche pour permettre aux travailleurs de se rendre en ville chaque jour, en utilisant les moyens de transport en commun ou à disposition, et de retourner dans leur township le soir. Suffisamment éloignée pour ne pas donner à ces travailleurs le droit de résidence dans la ville. Ils étaient en fait considérés comme des résidents temporaires des villes blanches et ils devaient être en possession de documents de tous types : de travail, de résidence, de voyage, afin de permettre aux autorités d’avoir un contrôle pratiquement total sur les mouvements des Africains à l’intérieur du pays.

Les travailleurs saisonniers venant des zones plus lointaines (souvent rurales) étaient concentrés, et le sont encore aujourd’hui, dans des foyers d’hébergement collectif (des baraques sans aucun confort et surpeuplées, appelées « hostels »), destinés aux seuls hommes et situés d’ordinaire en bordure des townships. Ces travailleurs forment une population et un monde à part, qui ne se mélange pas avec les autres résidents.

Un township avait fondamentalement deux raisons d’être : fournir un réservoir de main-d’œuvre à la ville et regrouper la population non-blanche dépendante de la ville à une certaine distance de celle-ci, de façon qu’en dehors des heures de travail elle se trouve ailleurs qu’en ville et que, du fait qu’elle est groupée, elle puisse être facilement contrôlée. C’est seulement la seconde fonction, celle du contrôle politique de la population non-blanche qui a disparu à la fin de l’apartheid.

Dans les townships les plus anciens, on observe un début de gentrification parce qu’ils sont justement proches du centre-ville et parce qu’ils ont une identité urbaine ancienne intéressante. Toutefois, c’est une gentrification très particulière parce qu’elle est interne. Les habitants du township sont dans des processus d’ascension sociale, qui avaient pu commencer sous l’apartheid, mais qui ne peuvent se concrétiser en propriété foncière qu’à partir de la fin de l’apartheid. Avec la fin du système racial, on peut devenir propriétaire foncier et par exemple acheter la parcelle à côté de sa maison pour l’agrandir. On observe également l’apparition de lieux de consommation comme des restaurants ou des centres commerciaux à destination principalement des populations locales [4].

Les bidonvilles

« La règle d’urbanisme généralisée veut que l’on aménage d’abord, puis que l’on construise, et enfin que l’on habite. C’est la dynamique dans les pays riches et urbanisés : on aménage un terrain, on le viabilise, on construit puis on habite. Dans les bidonvilles, ce mécanisme est complètement inversé : on habite d’abord, on construit ensuite de bric et de broc, puis on aménage comme on peut la voirie, l’électricité... » [5]

Rapidement, les camps de squatters s’érigent, en périphérie urbaine ou dans les interstices des townships, pour répondre à la demande en logement. De 1994 et la fin de l’apartheid à 2011, le nombre d’unités d’habitat informel, faites de murs en tôle et en carton et de toits en bâche de plastique (les shacks), a explosé. La fin des lois interdisant aux Noirs africains ruraux de s’installer en ville a entraîné un exode rural et une urbanisation sans précédent, dans des villes qui n’y étaient pas préparées. Entre 1994 et 1998, l’urbanisation informelle du Cap, par exemple, s’est traduite par une multiplication par trois du nombre de shacks. Beaucoup d’habitants des bidonvilles viennent de l’Est de l’Afrique du Sud et sont considérés comme des étrangers dont il est « moins prioritaire de s’occuper ». Les grands plans de construction de logements sociaux de 2003 et 2005, lancés pour endiguer la croissance urbaine informelle (Reconstruction & Development Plan), ont très vite pris un retard considérable, à tel point qu’aujourd’hui, on compte 265 bidonvilles, contre 43 en 1994.

L’accroissement du nombre de bidonvilles s’est accéléré avec l’afflux d’immigrants, pour la plupart « illégaux », issus essentiellement des pays de la région, et en particulier des voisins directs (Mozambique, Lesotho, Zimbabwe...), mais aussi de l’Afrique de l’Est et Centrale (Ouganda, Kenya, Somalie, Rwanda, Burundi, Zaïre, Congo...), de l’Afrique de l’Ouest (Nigeria, Ghana, Bénin, Mali, Sénégal, Togo, Côte d’Ivoire...) et même de l’Afrique du Nord (Maroc, Algérie). A ces migrants africains s’ajoutent des Européens, de l’Europe centrale et orientale en particulier, et des Asiatiques (Indiens, Chinois).

Le cas de l’habitat informel précaire dans la ville du Cap illustre d’une part cette crise du logement, d’autre part les inégalités économiques, celles d’accès aux services de base et les différentes fractures sociales dont les villes sud-africaines sont le catalyseur. Le Cap compte 3,8 millions d’habitants et 40% des foyers vivent en dessous du seuil de pauvreté [6]. En 2011, plus de 20% de la population vivait dans les informal settlements. Le logement informel devient la dimension la plus visible de l’extrême pauvreté. Les shacks sont groupés le long des autoroutes des grandes villes. Des espaces, vacants sous l’apartheid, furent massivement peuplés dès 1994. La proximité avec les axes de communication permet aux habitants des shacks d’être connectés au centre et d’avoir accès aux emplois. Ils essaient de développer des stratégies territoriales, de réduire la distance qui les sépare de l’école, des commerces, pour réduire les coûts en transport. Ces coûts représentent parfois plus du tiers des postes de dépenses des foyers noirs africains. [7]

Densité et diversité se sont conjuguées pour donner à ces quartiers une vitalité culturelle sans pareille. L’exemple des shebeens, débits illégaux d’alcool, est le plus parlant. Ils sont nés de la pauvreté et des lois de ségrégation : un certain nombre de femmes se trouvant sans ressources en milieu urbain ont intensifié et commercialisé l’activité traditionnelle de brassage de bière et ont ainsi tiré profit de l’interdiction faite aux Noirs d’acheter et de consommer de l’alcool. Métier à risques, souvent associé aux gangs dont la protection est nécessaire, il a cependant créé des lieux privilégiés, où une intense activité musicale et littéraire a pu prendre place [8], donnant ainsi naissance à une culture africaine spécifiquement urbaine faisant écho à celle des Noirs nord-américains : orchestres de jazz, chanteurs et journaux [9], en témoignent.

Cette identité urbaine se retrouve aujourd’hui dans les townships les plus anciens. Là, paradoxalement, les expulsions massives ordonnées par le gouvernement de l’apartheid, la création autoritaire de quartiers réservés aux Noirs, comme Soweto, ont profondément changé les identités urbaines. Les populations se sont alors définies comme exilées, spoliées de leur droit à vivre en ville. C’est dans ce modèle spatial caractéristique de l’Afrique du Sud que les identités noires se sont développées. Sociabilités, éducation, engagements politiques se sont faits à l’échelle du township, donnant naissance à une géographie culturelle hors du commun. Forcés d’y résider, les habitants y ont développé une identité ancrée dans un certain nombre de lieux du township [10].

Aujourd’hui, cette appropriation de l’espace se manifeste par l’attachement des habitants des townships à leur quartier et leur refus de le quitter : bien souvent, même en cas d’ascension sociale, ils préfèrent rénover et agrandir la matchbox familiale, plutôt que de déménager dans un quartier plus prestigieux.